Numa tarde fria e revigorante de inverno, num deserto da Califórnia, no sopé da encosta leste das montanhas de Sierra Nevada, uma multidão de mais de duas mil pessoas se reuniu. Alguns estavam curiosos; mais ficaram com raiva. Diante de todos eles, em cima de um tanque de petróleo com microfone e alto-falante, Joseph Y. Kurihara, de 47 anos, gritou palavras furiosas de desafio. Referindo-se ao geralmente desprezado Fred Tayama, que foi agredido na noite anterior, Kurihara gritou: “Por que permitir que esse furtivo polua o ar que respiramos? . . . Vamos matá-lo e dar de comer aos coiotes errantes! . . . Se a Administração se recusar a ouvir a nossa exigência, prossigamos com ele e exterminemos todos os outros informantes deste campo.” 1

Era 6 de dezembro de 1942, um ano depois de os Estados Unidos terem declarado guerra ao Japão. O local era Manzanar, um dos dez campos da Autoridade de Relocação de Guerra em que os Nikkei 2 – de etnia japonesa – foram forçados a viver durante a guerra. Os acontecimentos que se seguiram à reunião de massa transformaram-se em expressões de desafio irado: lançamento de pedras, canto de canções japonesas e gritos de desprezo. Às 21h daquela noite, soldados lançaram granadas de gás lacrimogêneo contra uma enorme multidão de manifestantes, e dois soldados que já enfrentavam os manifestantes há algum tempo dispararam contra a multidão sem ordens para fazê-lo, matando dois jovens e ferindo outros dez.

Este ensaio usa o orador daquela tarde de dezembro como meio de examinar a natureza e o papel da educação. O ensaio explora o impulso educacional em três de suas manifestações. A primeira é formal: esta foi a escolaridade católica de Kurihara. A segunda é a transmissão não formal , mas organizada e intencional, de ideias e valores: este foi o esforço do governo dos EUA durante a Primeira Guerra Mundial para incutir o patriotismo nos seus cidadãos e para americanizar os homens alistados que eram imigrantes e filhos de imigrantes. A terceira é informal mas significativa: tratava-se da educação de adultos Nikkei que foram confinados contra a sua vontade em Manzanar. O que aprenderam surgiu da intersecção de directivas políticas, eventos e discussões que tiveram lugar no campo. Embora esta terceira forma de educação – que ocorre de forma espontânea e assistemática – possa ser facilmente ignorada, tem sido uma dimensão poderosa no processo educativo.

Kurihara, que tem sido uma figura frequentemente mencionada (mas não estudada) na literatura sobre o encarceramento de nipo-americanos, é um veículo apropriado para o meu projeto porque passou a representar um ponto de vista significativo da população adulta Nikkei em Manzanar, escreveu sobre o seu experiências de jovens e adultos, e expressou seus pensamentos e emoções com freqüência e abertamente. Além disso, ao iluminar a intersecção entre educação, raça, religião e nacionalidade, a sua história fornece insights sobre a educação e as suas consequências. 4

As ideias e valores que Kurihara adquiriu e nutriu como estudante de uma escola católica e como civil e soldado durante a Primeira Guerra Mundial dominaram a sua perspectiva e colidiram com a realidade da remoção em massa e encarceramento dos Nikkei da Costa do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Em Manzanar participou em reuniões e discussões que desafiaram os pontos de vista e perspectivas dos reclusos. As especificidades das três experiências educativas – formal, não formal e informal – demonstram como as instituições transmitem mensagens de valor poderosas, intencionalmente ou não, por vezes com resultados positivos, outras vezes com consequências decepcionantes e até trágicas.

Como o que foi dito acima indica, este ensaio segue duas linhas de investigação relacionadas. Um explora o papel das mensagens de valor na educação; a outra considera a importância da educação informal em relação à educação formal e não formal.

NOTAS:

1. Joseph Y. Kurihara, “Murder in Camp Manzanar”, 16 de abril de 1943, texto datilografado não publicado, em posse do autor, pp. 2-3. Outra cópia com uma fonte diferente está nos Registros de Evacuação e Relocação Nipo-Americanos (doravante JAERR), O8.10, 67/14c, The Bancroft Library, University of California Berkeley. As condições meteorológicas e climáticas são fornecidas em Karl Lillquist, Imprisoned in the Desert: The Geography of World War II-Era, Japanese American Relocation Centers in the Western United States, A Research Project Funded by the Washington State OSPI, setembro de 2007, p. 337, www.cwu.edu/~geograph/faculty/lillquist/ja_relocation_cover.html (acessado em 10 de junho de 2008).

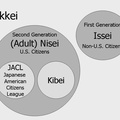

2. Nikkei: “Ni” refere-se à Nippon (Japão) e “kei” refere-se à linhagem genética. Nikkei refere-se a qualquer pessoa de ascendência japonesa que vive fora do Japão. Issei: “Eu” significa primeiro; “sei” significa geração. Issei refere-se à geração imigrante. Nisei: “Ni” significa segundo. Nisei refere-se aos filhos dos imigrantes, que nasceram nos Estados Unidos e, portanto, eram cidadãos norte-americanos. Kibei: “Ki” significa retorno; "bei" significa América ( Beikoku ). Kibei refere-se aos nisseis que passaram parte de sua juventude no Japão e que mais tarde retornaram aos Estados Unidos.

3. Lawrence A. Cremin, Public Education (Nova Iorque: Basic Books), 21, 22, 27, discute formas de educação não formal.

4. Embora o nome de Kurihara apareça frequentemente na literatura sobre o encarceramento de nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, não vi nenhum estudo aprofundado – para além do meu – da sua vida e do seu papel em Manzanar.

* Nota do autor:

Este ensaio foi o discurso presidencial da Sociedade de História da Educação , proferido na reunião anual na Filadélfia, em outubro de 2009, e publicado em History of Education Quarterly, Vol. 50, No.1 (janeiro de 2010). Gostaria de agradecer às seguintes pessoas pelos seus comentários úteis e incentivo nos rascunhos deste ensaio: Donald Warren, Patricia Alvarez, Roger Daniels, Karen Graves, Arthur Hansen, Dwight Hoover, Padre Michael Kotlanger, Idus Newby, Warren Nishimoto, Anne Marie Ryan e colegas da Faculdade de Educação da Universidade do Havaí: Baoyan Chun, Ernestine Enomoto, David Ericson, Marsha Ninomiya, Gay Reed e Hannah Tavares. “History of Education: A Southern Exposure”, de Wayne Urban, History of Education Quarterly 21, 2 (1981): 135–45, é um ensaio que permanece comigo décadas depois de lê-lo. Nele, Urban não apenas buscou estimular a pesquisa educacional fora do Nordeste, mas também incentivou um estudo da educação para além da escolaridade.

*A versão definitiva está disponível em www.blackwell-synergy.com .

© 2010 The History of Education Society