ニッケイ物語

#5

ニッケイ語:家族、コミュニティ、文化の言葉

「アリガトウ」「バカ」「スシ」「ベンジョ」「ショウユ」・・・このような単語を、どのくらいの頻度で使っていますか? 2010年に実施した非公式アンケートによると、南カリフォルニア在住の日系アメリカ人が一番よく使う日本語がこの5つだそうです。

日系人にとって、日本語は先祖の文化、または受け継がれてきた文化の象徴となっています。日本語は移住先の地域の言語と混ぜて使われることが多く、混成言語でのコミュニケーションが生まれています。

ディスカバー・ニッケイでは、2016年5月から9月まで皆さんからストーリーを募集し、10月31日をもってお気に入り作品の投票を締め切りました。全23作品(英語:7、日本語:3、スペイン語:2、ポルトガル語:13)が、米国、ブラジル、カナダ、メキシコ、ペルーより寄せられました。

「ニッケイ語」シリーズに作品を投稿してくださった皆さん、どうもありがとうございました!

このシリーズでは、ニマ会と編集委員に、それぞれお気に入り作品への投票と選考をお願いしました。その結果、全5作品が選ばれました。

お気に入り作品はこちらです!

目次

免責条項:提出された作品(画像なども含む)に関しては、DiscoverNikkei.org および本企画と連携する他の出版物(電子または印刷)に掲載・出版する権利を、ディスカバー・ニッケイおよび全米日系人博物館に許諾することになります。これにはディスカバー・ニッケイによる翻訳文書も含まれます。ただし、著作権がディスカバーニッケイへ譲渡することはありません。詳しくは、ディスカバーニッケイの利用規約 または プライバシー・ポリシーをご参照ください。

ニマ会によるお気に入り

ロンドリーナの「グルッポ・ヒカリ」 ~メンバーが日常で使う日本語~

編集委員によるお気に入り

日本語

朝日祥之さんからのコメント

今回の企画に提出のあった日本語によるエッセイ(3件)を読ませてもらいました。いずれのエッセイも日系社会で生活する人たちの様子が丁寧にわかりやすく書かれてあります。これまでの生活の中で遭遇した様々な問題に向き合う姿も知ることができました。どれも素晴らしい内容でした。

私のお気に入りは,筒井真理奈さんの「第二のふるさとはブラジル・心のふるさとは日本」です。このエッセイには,筒井さんご自身のこれまでのライフストーリーが書かれています。日本で生まれた筒井さんが渡伯してからの生活ぶり,ポルトガル語を勉強していた様子などがわかりやすく書かれています。例えば,ポルトガル語を不自由なく話せるようになった現在でも「いただきます,ごめん,大丈夫,痛い」などの日本語を使うことや,時にポルトガル語が出てこなくて日本語になってしまうことなど,といったことです。

現地の社会の一員として生活するようになる自分が出来上がる一方で,日本人としての自分も忘れない姿は,日系社会に関わる誰もが体験することだと思います。そこに言葉が深く関わっていることをわかりやすく教えてくれるエッセイです。私のお気に入り作品として一読をオススメします。

英語

ギル・アサカワさんからのコメント

投稿作品はいずれも本当によく書かれていて感動しましたが、私のお気に入りは『ようこそ、みなさん (Yokoso Y’all) 』でした。この作品の私的な会話調の表現や率直さに引かれて一票を投じました。作品のタイトルは、リンダ・クーパーさんが言わんとしている核心部分の全てを物語っており、私はタイトルからこの作品が好きになりました。

私の妻のいとこはアトランタに住んでいます。(私も少年時代の『素晴らしき日々』をヴァージニアで過ごしました。)間延びした南部特有のアクセントで日系人が話すと――もっとも、なぜそれがそんなに驚くようなことなのか、私にはよく分かりませんが――いつも驚きを持って受け止められます。

また、多人種が混在するクーパーさんの経験や、ラテン系に間違われたこと、彼女の友人がネイティヴアメリカンに間違われたという異文化間のエピソードを見つめている点でも、私はこの作品を気に入ってます。

クーパーさんがご自身の人生の精神を捉え、それを惜しみなく共有してくださったことに敬意を表します。

パトリシア・ワキダさんからのコメント

多くのニッケイの人々にとって、日本語の言葉は移住先の国の言語の中に根付いています。私は、言語がどのように流動的に、そして楽しく交配し得るかを描いた『ようこそ、みなさん』が大好きです。作者のリンダ・クーパーさんは、陽気なエピソードを通し、魅力的な物語を紡ぎました。それは、日系のルーツがいかに彼女の人生の複雑さに奥行きを与え、日本語と英語のスラングやフレーズを独特に組み合わせた日本とアメリカ南部、両方の文化が、どのように深く彼女のアイデンティティを形成したか、というものでした。クーパーさんの声は紛れもなく彼女自身のものです。そしてそれは、『ニッケイ語』に焦点をあてたニッケイ物語シリーズでは特に意義深いことです。なぜなら、ここで重視されているのは、まさに言葉だからです。

スペイン語

ハビエル・ガルシア・ウォング=キットさんからのコメント

エルナンデス・ガリンド氏にとって、日系人のアイデンティティは言葉(日本語)に表されるのだろう。この中央学園のストーリーは史実に基づくものであり、日系メキシコ人にとってとても意義深い存在であった。彼の研究から読み取れることは、日本人移住者にとって当時もっとも重要なことは、自分たちが受けたすばらしい教育を子弟に対して日本語教育をとおして残すことだったのである。エルナンデス・ガリンド氏は、日本人移住とその文化に高い興味と関心を示しており、とても真剣に取り組んでいることが伺える。また、その時代背景や政治と社会情勢に触れており、日系社会を理解するための貴重なエッセイである。

ポルトガル語

ラウラ・ハセガワさんからのコメント

「ニッケイ語」に投稿されたポルトガル語の作品数が多く、日系ブラジル人として誇らしく思います。13の作品は面白い話題やユーモラスに富んだもので、その中から「お気に入り」を選ぶことは大変でした。

私のお気に入りは、エリエテ・セツコ・シマブクロ・タケダさんの「ガイジン」です。多くの日系人が取り戻したいと思っている祖先からのレガシーが見事に書かれている、真心のこもったエッセイです。エリエテさんは祖先から受け継いだものを懐かしく思い、日本語を十分に覚えなかったことを後悔しているのです。だからこそ、次の世代に伝えたい気持でいっぱいなのです。

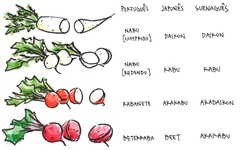

お気に入りの作品のほかに、翻訳したほうが良いという作品を選ばせていただきました。1つ目はハドソン・オカダさんの「ネ?」、2つ目はニルトン・スエナガさんの「ダイコン、カブ、赤ダイコン、赤カブ」です。ハドソンさんによると、ポルトガル語の「Né」は日本人っぽい言葉だそうです。ニルトンさんは料理の話題を通して、スエナガ家が生んだかも知れない「スエナガ語」を発見したということです。

ストーリー

The Japanese language in the daily lives of the members of the Hikari Group of Londrina

The Chuo Gakuen School: The Seeds of Prestige for the Japanese Community in Mexico

編集委員

編集委員の皆さんのご協力に、心より感謝申し上げます。

- 日本語 – 朝日 祥之

- 英語 – ギル・アサカワ, パトリシア・ワキダ

- スペイン語 – ハビエル・ガルシア・ウォング・キット

- ポルトガル語 – ラウラ・ハセガワ

今回ロゴをデザインしてくれたアケミ・イマフク・モラさん、提出原稿の校正、編集、掲載、当企画の宣伝活動などをサポートしてくれている素晴らしいボランティアの方々やご尽力いただいた皆さん、本当にどうもありがとうございます!

ディスカバー・ニッケイからのお知らせ

ディスカバー・ニッケイウェブサイトがリニューアルされます。近日公開予定の新しい機能などリニューアルに関する最新情報をご覧ください。