Takamichi "Taka" Go

@myvisittomanzanarNa Orange Coast University, na California State University Fullerton e na Yokohama City University, ele estudou a história da sociedade americana e da sociedade asiático-oceânica americana, incluindo a história da sociedade nipo-americana. Atualmente, embora afiliado a diversas sociedades acadêmicas, ele continua a pesquisar de forma independente a história da comunidade Nikkei, especialmente para “conectar” a comunidade Nikkei e a sociedade japonesa. Além disso, a partir da posição única do povo japonês com ligações a países estrangeiros, estou a expressar activamente as minhas opiniões sobre a coexistência multicultural na sociedade japonesa, ao mesmo tempo que soo o alarme sobre as tendências introspectivas e até xenófobas na actual sociedade japonesa.

(Atualizado em dezembro de 2016)

Stories from This Author

Reações da comunidade nipo-americana no Brasil à “Controvérsia do Passe JR”

22 de Novembro de 2017 • Takamichi "Taka" Go

Para os japoneses que imigraram para o exterior, ou seja, os de primeira geração, visitar o Japão após a imigração tem um significado especial. Não é apenas uma forma de atualizar familiares e amigos que moram no Japão, ou de renovar velhas amizades, mas também uma espécie de ``cerimônia'' para reafirmar a ``conexão'' com o Japão em sua vida. É também uma grande oportunidade para parentes e amigos japoneses refletirem sobre suas relações através do oceano. O Japão está ficando …

Grupo turístico de judô: relembrando a “conexão” entre nipo-americanos e japoneses

30 de Outubro de 2017 • Takamichi "Taka" Go

O judô tem sido uma atividade cultural importante na comunidade nipo-americana desde seus primeiros dias. Na década de 1930, apesar da Grande Depressão, havia organizações nipo-americanas em todo o país que trabalhavam na amizade internacional através do judô. No sul da Califórnia, a Nanka Kodokan Judo Dansha Association assume a liderança no envio de jovens nisseis que alcançaram excelentes resultados ao Japão como parte de um grupo de turismo de judô. Nessa época, um dos nisei selecionados como representantes foi …

Jovens que deixaram o Japão: migração ultramarina dos japoneses no século 21

30 de Junho de 2017 • Takamichi "Taka" Go

Diz-se que a emigração ultramarina de japoneses liderada pelo governo japonês parou na primavera de 1973, quando o último navio de imigrantes, o Nippon Maru, partiu de Yokohama com destino ao Brasil. emprego. O número é estimado em mais de 100.000 por ano. Quais são as circunstâncias que rodeiam a migração dos japoneses para o exterior na sociedade japonesa à medida que entramos no século XXI? Embora houvesse pessoas como eu que se mudaram para o exterior para estudar no …

Taro Fukuda: Um nipo-americano que apoiou o “mentor do Japão”

19 de Maio de 2017 • Takamichi "Taka" Go

Embora muitas pessoas de ascendência japonesa tenham vindo para o Japão devido à reforma legal de 1990, a sua existência ainda não é familiar aos japoneses. No entanto, desde o início da era Showa, a presença do povo Nikkei começou a ser vista em vários setores da sociedade japonesa. Desta vez, gostaria de apresentar os nipo-americanos que apoiaram os "cérebros do Japão". Seu nome é Taro Fukuda. E a pessoa que ele apoiou foi Yoshio Kodama. Ele tem ligações profundas …

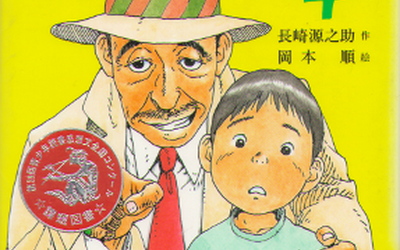

Nipo-americanos desenhados por Gennosuke Nagasaki – Leia “Atualmente estou alugando”

14 de Dezembro de 2016 • Takamichi "Taka" Go

A presença dos nikkeis também pode ser encontrada na literatura infantil japonesa . Eu mesmo já conheço esse trabalho há muito tempo, mas por muito tempo não pensei muito nisso. Porém, há alguns anos , lembrei-me repentinamente deste trabalho quando tive a oportunidade de conhecer um estudo sobre a situação matrimonial do povo coreano na sociedade japonesa. ``Atualmente estou alugando'' foi publicado pelo autor Gennosuke Nagasaki (1924-2011) pela Poplar Publishing em novembro de 1992 . No ano seguinte à sua …

A história de uma primeira geração idosa

5 de Junho de 2015 • Takamichi "Taka" Go

Y, natural da província de Kagoshima, veio para a Califórnia através do Projeto Haibai Agricultural Labor Worker (Estagiário Agrícola da Califórnia) e foi trabalhar em uma empresa administrada por armênios em Indio, perto da fronteira do estado do Arizona, no sul do estado. Ele estava trabalhando duro sob o sol escaldante no vinhedo junto com dezenas de amigos de sua cidade natal. 1 Aconteceu um dia. O Sr. Y soube que havia um homem idoso da primeira geração que morava …

Com melodias de jazz - músico de jazz Richard Ihara

22 de Abril de 2015 • Takamichi "Taka" Go

No restaurante Cedar Creek Inn em Brea, sul da Califórnia, você pode desfrutar de drinks e bebidas enquanto ouve jazz ao vivo no bar do restaurante, das noites de sexta-feira até os finais de semana. Este restaurante é um dos locais populares para os habitantes locais, já que os charmosos músicos de jazz que moram em sua cidade natal, no sul da Califórnia, se apresentam em rodízio. Um dia, Ihara Sensei, de quem sempre cuido, me pediu para ir ao …

Sobre Shoichi Ban e a política de migração do governo japonês no pós-guerra

18 de Março de 2015 • Takamichi "Taka" Go

Se você ouvir o nome Shoichi Ban e isso lhe ocorrer, você pode ser alguém familiarizado com a relação entre o Japão e a China continental. Ban serviu como Ministro da China de 1977 a 1980 e é conhecido como um dos diplomatas que lançou as bases para relações estreitas com a China continental. O Sr. Ban, que deu um contributo significativo para as relações Japão-China na sociedade moderna, também esteve profundamente envolvido na política de migração do Japão no …

A proposta de um ``Embaixador Japonês no Japão'' que se tornou um fantasma - ``Circunstâncias Japonesas'' que se apresentou ao Representante Inoue

22 de Dezembro de 2014 • Takamichi "Taka" Go

Uma pessoa de ascendência japonesa torna-se embaixadora no Japão. A pessoa que primeiro propôs isso ao governo japonês foi o já falecido congressista Ken Inoue (Daniel Inouye). O congressista Inoue acreditava que ter um nipo-americano na posição de embaixador no Japão não só beneficiaria os interesses nacionais dos Estados Unidos e do Japão, mas também melhoraria o status dos nipo-americanos na sociedade americana. O ano era 1959 e a comunidade nipo-americana estava num período de transição do período de recuperação …

「謝る人々」から学べること

20 de Agosto de 2014 • Takamichi "Taka" Go

加州農業経営者友愛団体の「良心」 先日、インターネットで羅府新報を読んでいたところ、大変興味深い記事を見つけました。 ”California Grange Apologizes for Anti-JA Prejudice” (邦訳(意訳)「加州農業経営者友愛団体、過去の日系人への反日的行為に謝罪」) 記事によると、加州農業経営者友愛団体(California State Grande)が、過去の活動などを通して行われた日系人への差別的行為に対して、市…