戦争の痕跡はいまも

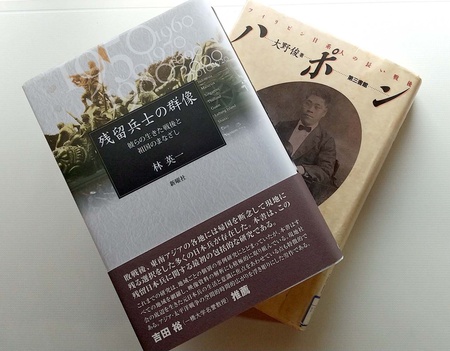

昨年1月『残留兵士の群像 彼らの生きた戦後と祖国のまなざし』(林英一著、新曜社)という本が出版された。これまでに『残留日本兵の真実』(作品社)などの著作がある林氏は、インドネシア残留日本兵の社会史研究で高い評価を得ている学者である。

ここでいう残留兵士とは、アジア・太平洋戦争が終ったのちも何らかの理由で、日本に帰らず海外の戦地に一時、あるいは永久に残った日本兵のことをいう。1984年生まれの著者は、戦後残留兵士を扱ったドキュメンタリーや映画などの映像作品を主な分析対象として、そこに描かれている元兵士がどう戦後を生きたか、また、日本社会や現地社会が彼らをどう見ていたか、そして彼らは祖国の変化をどう受け入れたのかを分析している。

残留兵士といって思い出すのは、終戦を知らずずっとグァム島で潜んでいたところを発見された横井庄一氏(1972年)や、同じくフィリピン・ルバング島に潜んでいたのが明らかになった小野田寛郎氏(1974年)の例だが、本書を通して、ほかにも戦後ゲリラ運動に加わったり収容所から逃れたり、さまざまな理由で現地にとどまったり(あるいはその後日本に帰った)人たちがいることを恥ずかしながら今になって知った。と同時に、戦争の痕跡を今も引きずってきた同胞のことを、日本人がもっと知るべきではないかと考えさせられた。

残された日系2世

このコラムとの関連で言えば、「日系(ニッケイ)」という観点からしても、考えさせられることがある。というのも、残留兵士には、現地でその土地の女性との間に生まれた子どもも数多くいるからだ。彼らは日系の2世でもあり、社会的な差別やアイデンティティなどさまざまな問題を抱えることになった。

たとえば、戦争が終わり兵士だけは日本に引き揚げたものの妻子はそのまま現地に残され、戦後の混乱期を戦争加害者の2世という負の面を背負いながら生き抜かなくてはならなかった。その一方で半分祖国である日本と父親への思慕を抱えていった。そこには去って行った日本兵より苦悩する多くの日系2世、さらにその子孫の姿がある。

本書ではこうした日系の人たちをとらえた映像作品をいくつも紹介している。2018年4月にNHK・BS1で放送された「遥かなる父の国へ ベトナム残留日本家族の旅」のなかのベトナム人の例がその一つだ。2017年に日本を訪れた彼らのなかには、すでに亡くなってしまったかつて残留日本兵だった父親の故郷を訪れ、異母弟から父親の形見である時計を分けてもらい、父の墓参りをした日系のベトナム人の姿などを追っている。

ベトナムは一例であり、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポールなどアジア諸国、諸地域での残留兵士の実情を映像作品を通して紹介することで、残された日系の家族の戦後について考えさせる。

アジアの日系

一般に「日系(人)」という、日本や日本人になにがしかのルーツをもつ人といえば、北米や南米に渡った子孫である「日系アメリカ人」、「日系ブラジル人」のことが語られることが多いが、アジア各地をはじめ、以前のこのコラムでも紹介した、ロシアのウラジオストクなどの「日系」については、その歴史をまとめて紹介されることはあまりなかった。

その理由としては、基本としてアジア諸国の近現代史についての理解不足がある。とくにアジア・太平洋戦争について、日本を主体にした解釈であり、日本によって戦争に巻き込まれたアジア諸国の側から見た理解はほとんどなかったからではないか。

このことは昨年出版された『太平洋戦争秘史 周辺国・植民地から見た「日本の戦争」』(山崎雅弘著、朝日新書)が、いかに画期的だったかが示している。この本は日本が引き起こした戦争を、アジアをはじめ周辺国や地域の視点でとらえている。

ダバオに誕生した日本人街

アジア・太平洋戦争との関係でみれば、残留兵士という軍人の家族だけでなく、現地に残った日系人のなかには筆舌に尽くしがたい苦難を味わった人が多くいる。このことを教えてくれたのは、戦争前後のフィリピンの日系人について書かれた『ハポン フィリピン日系人の長い戦後』(大野俊著、第三書館、1991年刊)と『ダバオ国の末裔 フィリピン日系棄民』(天野洋一著、風媒社、1990年刊)という2冊の本だった。

フィリピン南部、ミンダナオ島にあるフィリピン第3の都市ダバオには、かつて最大でおよそ2万人もの日本人がいてた。『ハポン』によれば、戦前はフィリピン人から「ダバオ国」と呼ばれていた。

以下、おもに『ハポン』からダバオと日本人の関係をたどってみる。1903(明治36)年、日本人の出稼ぎ農民23人が麻山で働き始めたのを皮切りに、翌年から日本人の集団移住が始まった。やがて日本人のコミュニティーが形成されていくが、その中心人物が「ダバオ開拓の父」と呼ばれた太田恭三郎だった。

太田は日用雑貨食料品店を経営すると同時にマニラ麻の原料となるアカバの栽培をてがけ一大産業に育てた。栽培の担い手として日本人が入植し、ダバオの街も発展、日本企業をはじめ日本領事館、ホテル、日本人小学校、新聞社などができ、“日本人街”ができていった。移住した日本人のなかには現地の女性と結婚し家庭をもつものもでてきた。

しかし、日米開戦によって状況は一変する。当時フィリピンは、アメリカからの独立に向けたコモンウェルスという独立準備政府が統治していたが、アメリカ軍とフィリピン軍が日本軍の侵攻に備えた。これに対してフィリピンに上陸した日本軍は、当初米比軍を圧倒してフィリピンを占領、軍政統治を開始した。

見捨てられた子どもたち

フィリピンは日米の都合により戦場となり、市民は戦争に巻き込まれていった。そのなかで日系人は戦時中だけでなく戦後も苦境のなかにあった。国籍もはっきりしないまま日本人として徴兵された2世。日本人としてみられ、フィリピン人からの報復を恐れて、あえてフィリピン人と結婚した2世女性。抗日ゲリラに殺されたり、戦後になっても戦犯としてフィリピン人の手で処刑されたりした2世もいた。

日本人の父親は日本に帰還するなどしたため、身元もわからず取り残された2世も少なくない。また、せっかく日本にいる父親を探しあてたのに、拒絶された例もある。日本人として戦いながら、戸籍がはっきりせずフィリピン人としてみられ日本政府からもなんの支援も受けられない日系人もいた。

父親はなく、日系として差別を受けるなどした日系人は経済的に貧しい例が多いという。さまざまな意味で、戦争に関わったフィリピンの日系人の戦後は厳しい状況にあった。こうした彼らを支援しようという民間の運動も生まれたが、日本政府の腰は重く、厚生省、外務省の調査団が、フィリピンで日系2世や残留邦人の調査を開始したのが1988年だった。

そして、日系2世の抱える問題は今も続いている。「2022年12月20日、東京・永田町の衆議院第一議員会館で、無国籍のフィリピン残留日系2世問題をテーマにした勉強会が開かれた」(共同通信)という。この問題を追った共同通信の岩橋拓郎記者は、「家族と引き裂かれ、国籍も得られなかったのは日本が戦争を始めたから。日本政府はフィリピンで生き抜いてきた2世のことを見捨てないでほしい」と訴える当事者の声を紹介している。

© 2023 Ryusuke Kawai