第3回目は日本唄放送と双璧をなす新見商会の「流行歌放送」について記す。

新見商会は新見虎五郎(徳島県出身、1910年渡航)の経営する薬屋、写真屋で、1919年にパウエル街331番地に開業した。邦字紙の『大陸日報』には毎日のように広告を出していた。その後日本レコードや蓄音機、ラジオの販売も行うようになる。電源を必要としないゼンマイ式の蓄音機は漁船に積み込まれ、漁の合間の娯楽として漁師に人気があったという。

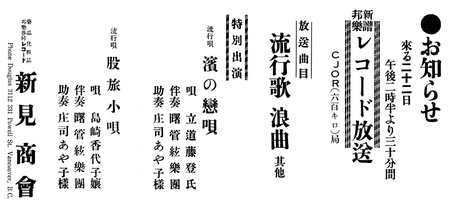

1935年7月19日付の『大陸日報』の広告で「祝=晩市日本人放送開始」と新光社番組の開始を祝福し、あわせてラジオ受信機の宣伝を行った新見商会であるが、1936年1月19日の16時15分から30分間、自社が提供する「流行歌放送」をCJOR局より開始した。

新見はこの番組について、「素人の私がアナウンスしたのだから、今思うと冷汗ものだった」(『北米百年桜(3)』)と述懐していることから店主自ら初期のアナウンスを担当したものと思われるが、少なくとも第3回目以降は新見商会番頭の岡本英夫がアナウンサーとして活躍した。

番組内容

番組編成面では当時のライバル番組である新光社とは大きな違いがあった。それは新光社が生演奏の音楽を前面に押し出していたことに対し、新見商会はレコードを主体にしつつ、特別出演として生演奏を取り入れたことである。店頭で日本レコードを取り扱っているというメリットを生かし、その宣伝も兼ねていたものと思われる。生演奏では新光社放送でもおなじみの料亭の女将、金太郎笑子と玉川百合子が三味線演奏で初回より大活躍した。

初日の番組内容を以下に記す。

「緑の地平線」(楠木繁夫)、「船頭可愛や」(音丸)、「黄昏地獄」(東海林太郎)、「お伝地獄の唄」(竹本文子独唱、伴奏 金太郎笑子、玉川百合子)、「お柳恋しや」(東海林太郎)、「筏ながして」(音丸)、「会津磐梯山」(〆香)、「博多少女郎波枕」(東海林太郎)、「それも思ひで」(東海林太郎、松島詩子)

全9曲のうち8曲が日本から輸入されたレコードを使用したものであった。

3回目は5月10日の18時~18時半にCKMO局で放送された。内容は流行歌、映画説明、浪花節のレコードと特別出演である。特別出演とはその日一番の出し物という取り扱いで、この日は竹本文子と渡瀬金一の歌う「晩香坡〔バンクーバー〕音頭」が初披露され、大好評であった。

1936年9月からは曙管弦楽団が特別出演の伴奏者としてクレジットされるようになった。1937年時点で西濱豊一が会長・マネージャー、セシル大河原薫がディレクターを務めた。この楽団は新人歌手を中心に次々にデビューさせていった。すなわち、1936年には立道藤登、島崎香代子、久美園子、賀茂京子、1937年は小坂文子、青葉繁夫 岡崎メリー、小松みどり、志摩春樹、高瀬銀子、杉本太一、一條すみれ、1939年は寺北フジエ、1940年は酒井岩一、本間敬、宍戸久子、杉本太一の面々である。このうち島崎香代子と小坂文子は楽団の専属歌手とされた。また、中津輝夫や竹本文子などベテランの部類に入る有名人も起用した。このように本格的な声楽家とまではいかないまでも日系社会で音楽を愛好する若者に対して貴重な発表の機会を提供していたのもこの番組ならではのことであった。

1937年および1938年の番組では漫才(砂川捨丸他)、浪花節、映画説明、落語(柳家金語楼)などのレコードが歌と共に放送された。1937年9月26日は竹本文子と志摩春樹の歌うご当地ソング「パウエル小唄」が流された。日本のレコードでは対応できない、日本語放送ならではの地元密着の大サービスであった。

その後約2年間の空白を経て1939年12月24日に30分番組が放送された。ただし、「日本音楽はオーケー但し紹介は英語だけ」(『大陸日報』1939年12月23日)ということから、日本語放送が出来なくなったことが伺える。英語アナウンスは佐佐木満江が担当した。この日は半田サリー、新見悦子、鎌田タマエの伴奏で寺北フジエが「里恋峠」「大利根月夜」「愛染草紙」等を歌った。1940年の放送では音楽に加えて、カナダ日系市民連盟(JCCL)主催の赤十字支援コンサートやカナダ国債に関するお知らせが流された。

月一度のペースでの放送が復活したのもつかの間、1940年2月25日が最後の番組となった。奇しくも新光社と同じく全20回の放送であった。番組では最後まで2~3曲を曙管弦楽団の生演奏で放送するというスタイルが堅持された。

日本語放送の評価

日本人移民にとって日本語放送がどのように受け入れられていたかについて、山本倫由が邦字紙に次のように記している。

「聞くところに依ると、田舎で活動している同胞諸君は、日本語の放送を一日千秋の思いで待焦がれていて、愈放送となると仕事なども臨時休業にしてワーッとばかりレヂオの側に集合するところもあるそうだ。されば日本語放送は同胞慰安の点ではこの上ない催しというべきであろう。」(『大陸日報』1937年5月17日)

放送する側にはとても励みになる言葉であったに違いない。

*本稿は、月刊『ふれいざー』(2022年4月号)からの転載です。

© 2022 Tetsuya Hirahara