セルカン・トソとは誰ですか?

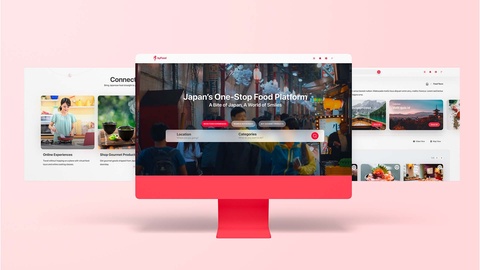

byFood.comを調べていくうちに、このサイトの立役者は誰なのか気になり始めました。「会社概要」には、2018年にセルカン・トソ氏が東京での食事体験の予約プラットフォームであるTokyo by Foodを立ち上げたと書かれています。社会問題の解決に生涯関心を寄せてきたトソ氏は、食事体験を予約した人1人につきカンボジアの子供たちに10食分の学校給食を寄付するシステムを開発しました。これは彼のビジネスモデルの不可欠な部分でした。

その後、セルカン氏は、同様の慈善活動の使命を持って事業を展開していたテーブルクロス株式会社の CEO 城宝薫氏と協力しました。この合併により、byFood.com が設立されました。学校給食を提供するという使命は、貧困層の子供たちに食料、住居、教育を提供する NGO が運営するプロジェクトを含む Food for Happiness へと発展しました。

私は Toso 氏に連絡を取り、彼の人生の物語と byFood.com がどのように発展したかについて話してもらいました。

トソの生涯:母国、家族、教育

トソはイスタンブールのすぐ南にある都市ブルサで生まれ、8人兄弟の末っ子です。トソを除いて、兄弟は皆故郷に残っています。彼は「冒険好きな子」で、いつも旅行してさまざまな文化を探求することに熱心でした。彼はイスタンブールの名門ボアズィチ大学に通い、英語を学びました。彼はユーロ地中海青年協会に参加し、世界の問題に関する議論や食べ物、飲み物、ダンスを共有する文化ナイトなど、学生の文化交流を促進しました。この組織を通じて、トソは旅行し、他の人が旅行できるように支援することができました。その後、彼は、世界の公平で持続可能な未来を築くために若いリーダーを育成する組織であるワン・ヤング・ワールドに受け入れられました。

日本への移住

大学在学中、トソさんはIBMとトルコ最大の通信会社であるTurkcellでインターンシップを経験しました。卒業後はTurkcellでデジタルマーケティングのフルタイム勤務をしました。この分野をより深く学びたいと考え、2015年9月にeビジネス管理の修士号を取得するために日本に移住しました。「日本に留まるつもりはなかったのですが、eコマース企業2社から仕事のオファーをもらいました。1社でデジタルマーケティングの仕事を1年半した後、自分のビジネスを始めました」とトソさんは説明します。

Food.com からインスピレーションを得て作成

byFoodは、英語に対応しているレストランやサービスがあまりなかった日本の田舎で暮らし、勉強していたトソさんの経験からヒントを得たものです。「レストランで席を予約したいときはいつも、日本人の友達に電話してもらう必要がありました。レストランでもメニューは日本語だったので、翻訳アプリを使う必要がありました。」

彼は続けて、「日本に来る旅行者の多くは日本食を食べるために来ているのに、私と同じように予約に少し手助けが必要だと気づきました。チャンスと問題点の両方を見て、この状況に対処するビジネスを作ろうと決め、2018年にTokyo by Foodを立ち上げました」と語った。

部外者がどのようにして人脈を作り、日本の食品業界に入り込むのでしょうか。トソ氏は次のように説明します。「最初は人脈があまりありませんでした。東京バイフードを立ち上げてから、日本の食品業界に関わるようになりました。東京での食品体験を集めるウェブサイトを立ち上げました。私のプログラムの一部は、食品体験に申し込んだ人1人につき、学校給食10食を寄付することでした。」

レストランや食品関連企業を探すために、彼はインターネットで調査し、東京で最高の食体験を提供してくれそうな企業のリストを作成した。彼はそれらの企業に一つずつ連絡を取り、電話、メール、ミーティングを設定した。このプロセスで出会った人々は、他の人々への紹介につながった。最初の1年で、40〜50の企業が彼のプログラムに参加した。

トソ氏はすぐにビジネスを次のレベルに引き上げる準備が整いました。「2019年の夏、私たちは日本市場向けのレストラン予約会社であるテーブルクロスと合併しました。これにより、プラットフォームの範囲を日本全国に拡大することができ、byFood.comが誕生しました。」

byFood.com は、食体験の予約、レストランの予約、グルメ製品の購入という3 つの重点分野の Web サイト コンテンツをどのように決定するのでしょうか。

「まず、外国人に本物の食体験をしてもらいたいのです。外国人にとって興味深いか、日本文化を表しているか、ホストは英語を話す旅行者に対応できるかなど、いろいろ尋ねます。東京、京都、大阪という通常のルートを超えた本物の体験を強調するために、私たちは田舎やあまり知られていない地域での体験を選ぶようにしています。私たちは、人々に視野を広げてもらい、多くの文化を提供する見過ごされている地域をサポートしてもらいたいのです。また、ホストの評判が良いことを確認し、顧客のレビューを読んだり、時にはビデオ撮影のために個人的に体験に参加したりもします。」

byFood.com は、旅行者が何を求めているかを知るために検索ボリュームも利用し、旅行者のニーズを満たすように商品やサービスを調整しています。「たとえば、京都の茶道は非常に人気があります」と Toso 氏は言います。「e コマースでは、海外でどのような商品が売れているかを調べます。言語の壁により世界的に販売やマーケティングができない小規模農家や生産者の商品に重点を置き、国際市場への進出を支援します。」

あなたのターゲットオーディエンスは誰ですか?

「私たちは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、シンガポール、フランスの食通、特に冒険心があり、新しい食べ物を試してみたい30代以上の人々をターゲットにしています。私たちのターゲット市場は日本語を話さないかもしれませんが、日本の食文化に情熱を持っています。」

日系コミュニティはあなたのサイトに対してどのような反応を示しましたか?

「カリフォルニアなどの地域の日系コミュニティから素晴らしい反響をいただいています。私たちの体験は、アメリカ人の名前と日本人の姓を持つ人々からよく予約されています。YouTube のコメント欄でも、視聴者がロサンゼルスなどの出身で日本人の祖先がいると言っているのをよく見かけます。昨年 10 月にロサンゼルスで日系コミュニティの人々と話をしたのですが、byFood に対する熱烈な支持をいただきました。彼らは、このサービスが何年も前から存在していたらよかったのに、と願っていました。」

byFood.com をどのように宣伝しますか?

「当社は、インフルエンサー マーケティング、YouTube、ソーシャル メディア、アフィリエイト マーケティング、有料広告、コンテンツ マーケティング戦略を活用しています。」

最も人気があったサービスや商品は何ですか?

「コロナ禍以前、私たちはヌードルスタンドトーキョーと提携して、東京で最も高価なラーメンである100ドルの高級ラーメンを制作し、宣伝しました。インフルエンサーマーケティング戦略を使用して、私たちが企画したYouTube動画は1,000万回の再生回数を記録し、ラーメンの普及に貢献しました。現在のベストセラーは 、新宿の居酒屋巡りツアーです。」

byFood の有益で楽しい、明るい動画のアイデアはどうやって思いつくのですか?

「私たちは、これまで訪れたことのない場所、外国人旅行者がまだ聞いたこともないような場所に行くのが好きです。そうした場所は、一般の観光客が通常は行かないような、山形県、岐阜県、和歌山県などです。県を選んだ後は、その地域の文化や興味深い地元の食べ物について考え、神社参拝など他の地元の文化体験とどう組み合わせるかを考えます。」

byFood の将来についてのビジョンは何ですか? どのように成長させたいですか?

「私たちは、日本を超えて国際的に事業範囲を拡大することを目指しています。どこへ行きたいとしても、byFoodがあなたにとって頼りになるグローバルな食の旅のプラットフォームとなることを願っています。」

© 2023 Karen Kawaguchi