1917 年の日本訪問の際、加藤が文部次官の田所と会談し、田所が加藤に、二世 (アメリカ生まれの日系二世) には移民の親によって日本語が教えられていることを望んでおり、日本語教育は外務省が管理すべきだと考えていると伝えたことは、すでに知られている。1加藤は実際に外務省と連絡を取り、両国の国際関係をメッセージとする新しい雑誌の発行を依頼されたのだろうか。それとも、彼の個人的な経験から、日本がアメリカで誤解されていることを痛感し、出版業の関心をこのように変えたのだろうか。 『ジャパン・レビュー』は、加藤の日本訪問前と変わらず、留学生友好委員会によって発行され続けたため、その存在が外務省からの直接の申し出の結果であると結論付けることは難しい。

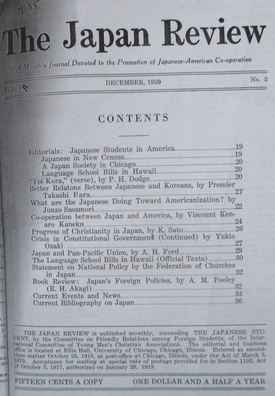

『ザ・ジャパン・レビュー』の信条が「日本について読み、日本について考え、日本を訪れ、日本人と語り合う」であったことから、加藤が日本に関する偏見のない率直な情報を国民に提供しようとしていたことは明らかである。2しかし、このような独立性は実際に可能だったのだろうか。

1920年2月、 『ジャパン・レビュー』が創刊されて間もなく、シカゴ駐在の日本領事姉歯純平は東京の外務大臣内田幸斎に手紙を書き、 『ジャパン・レビュー』に寄稿した日本人学生3名への報酬について問い合わせた。姉歯はまた、当初予想されていたほど、学生スタッフを支えて給料を払うだけの購読料や広告が雑誌には集まらなかったと報告した。3

このプロジェクトに日本政府が直接関与したのは、加藤が以前文部省と関係があったためかもしれない。実際、加藤は帰国前にシカゴの日本領事館に連絡を取っていた。1917 年 5 月、加藤と日本領事の来栖三郎は、ミズーリ大学が主催する第 8 回ジャーナリズム週間にゲスト スピーカーとして招かれ、ジャーナリズム週間の最後に 550 人のゲストを招いて開かれた「メイド イン ジャパン」の盛大な晩餐会にも招かれた。来栖領事はスピーチで、日本とアメリカの永続的な友好関係を聴衆に保証し、加藤はスピーチで「アメリカにいる日本人」を称賛し、日本人学生の存在は「日本が米国に対して抱く兄弟愛と協力の感情を増すのに役立つ」と主張した。4

シカゴの領事館から東京の外務省や文部省に至るまで、加藤が日本政府と良好な関係を築いていたことは、あらゆる証拠から明らかである。シカゴ領事から加藤を援助してほしいとの要請を受け、外務省は直ちに日本人学生に総額200ドルを支払うことに同意した。5この3人の学生とは、イリノイ大学の佐藤健之助、シカゴ大学の草間志功、ウィスコンシン大学の小幡成義の3人だったと思われる。彼らはそれぞれジャパン・レビュー誌に複数の記事を寄稿していた。

姉歯領事はまた、英語で発行されていた『ジャパン・レビュー』を米国とカナダ全土の図書館に配布する計画だった。加藤は、小中学校や教会を訪れたゲストスピーカーが日本の状況についてよくコメントしていたため、代わりに学校や教会に配布することを姉歯に提案した。6 『ジャパン・レビュー』の 1 年間の試験運用が決定し7、1年間、合計 2,500 の図書館 (米国 2,236 館、カナダ 250 館) に雑誌を無料で配布するために約 2,765 ドルの予算が組まれた。8結局、加藤は、印刷費が高騰したためカナダでの配布を断念し、米国の図書館に配布できるのは 2,100 部だけであると領事館に報告した9

日本外務省からの財政支援は、現在の価値で10万ドル以上に相当する。学生の雑誌としては巨額の支援だった。さらに、日本政府の雑誌への関与は極秘扱いで、東京の外務省とシカゴの領事館とのやり取りは秘密電報と暗号で行われていた。10

シカゴYMCAも、1921年1月13日に「日本問題」についての公開討論会を開催して加藤を支援した。それは「おそらく当時の最も重要な話題の一つ」だったからである。11しかし、1921年夏、東京の外務省はシカゴ駐在の桑島領事の勧告を受けて『ジャパン・レビュー』への支援をやめることを決定した。12 莫大な配布費用が日本政府が期待した効果をもたらさなかったことは明らかである。

この資金不足にもかかわらず、 『ジャパン・レビュー』は1922年4月まで継続され、加藤は廃刊の理由を次のように説明している。

「私たちは、この雑誌を継続するために最善を尽くしてきましたが、寛大な寄付によってこの雑誌の発行を可能にしてきた主な支援者が関心を示さなくなり、その結果、私たちは少額の負債を負わざるを得なくなり、すべての経費を止めざるを得なくなりました。…私たちの出版物は専門的で狭いものであり、これまで広く発行されたことはありません。おそらく、この種の雑誌は存在する資格がないのです。」 13

もちろん、主な支援者は日本政府だった。筆者は今でも、ジャパン・レビューが本当に加藤が出版したかったタイプの雑誌だったのかどうか疑問に思っている。

加藤勝次、シカゴ大学医学博士、准教授

加藤はジャパン・レビューの出版に携わっていた間ずっとカリフォルニアに住み、1921年頃から内科医として働いていた。彼には大家族があり、イリノイ州で4人の子供が生まれ、さらに1921年、1925年、1926年、1929年にカリフォルニア州で4人の子供が生まれた。14 加藤は1922年に医学博士号を取得し、1924年までにイリノイ州とカリフォルニア州の両方で医師免許を取得した。加藤は「1929年にシカゴ大学の教員に就任する前にロサンゼルスで医師として働いていた」 15

彼はまた、1926 年夏にロサンゼルスで発行されていた日本語新聞「羅府新報」に、日本人の子供の身体的成長に関する長い記事を寄稿した。16残念なことに、1930 年 6 月 30 日に、彼の妻コマがロサンゼルスで 40 歳の若さで亡くなった。加藤は 1930 年8月に 8 人の子供たちを連れて日本に戻り、1930 年 12 月に 16 歳の長男エイメイと義理の弟の野口真一を連れてシカゴに戻った。18おそらく、彼は他の 7 人の幼い子供たちを日本の実家に残していったのだろう。野口はコマの弟で、彼はそれ以前に 1917 年に渡米し、シカゴのイースト オンタリオ ストリート 205 番地に住みながら、家政婦として働いていた。19

加藤はシカゴに戻り、1930 年 9 月 1 日よりシカゴ大学小児科の講師となった。20同年、ボブス ロバーツ記念病院に小児科が開設されたばかりで、加藤は血液学者として同科に採用された最初のスタッフの 1 人であった。また、米国で初めて小児の骨髄検査を行った人物でもあった。21 1935 年 7 月、加藤はシカゴ大学小児科助教授に昇進した。22骨髄中の鉄にコバルトが反応するという彼の発見は、全国的に報道された。23

彼は1935年6月にウィスコンシン州出身でシカゴ大学の臨床検査技師だったドロシー・ステイブラーと再婚し、1938年に彼女を日本に連れ戻した。24日本が真珠湾を攻撃したころには、彼はシカゴのビリングス病院で血液学者として輝かしいキャリアを築いていた。25 26 。

日本との戦争が始まると、加藤は1942年6月、ニューヨークから日本への最初の交換船であるグリプスホルム号に乗り、妻を残して一人でシカゴを出発した。有名な政治家鶴見祐介の息子で、著名な評論家でもある鶴見俊介もグリプスホルム号に乗っており、数年後に加藤について驚きのコメントをしている。「加藤勝治がなぜ日本に帰国することを選んだのか理解できません。彼の優秀さは、人種に関係なく、アメリカで高く評価されていたのです。」 27結局のところ、加藤が妻とアメリカを離れた理由を本当に理解している人は誰もいない。

8年後の1950年11月、加藤は戦後、東京医科大学副学長および大学病院長として米国に戻った。彼は米国赤十字血液センター主催のツアーに参加し、「日本赤十字の血液プログラム立ち上げのための情報」を集め、「東京の血液銀行設立に関する問題を調査」した。28カラマズー大学に立ち寄ったとき、加藤は大学の多くの変化に喜び、また、地下室から水を運び、部屋を暖める小さなストーブ用の石炭を運ばなければならなかった「古き良き時代」を思い出した。29

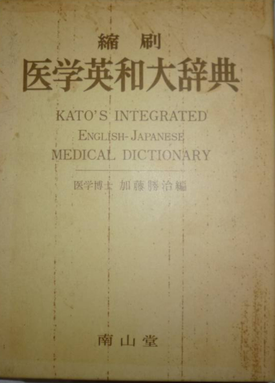

1960年に死去する1年前に、加藤は『統合英和医学辞典』を出版しました。これは、版を重ねて12回も再版され、現在に至るまで印刷され続けています。

短編小説の中で敬虔なキリスト教徒を皮肉たっぷりに笑った永井荷風は、1959年に、歪んだ物語の中で加藤に対するささいな嫉妬を石に刻み込み、死去した。もしこれが何らかのコンテストだったとしたら、勝者は加藤勝治だった。1961年9月4日、75歳で亡くなった彼の死は、彼が日本に帰国してからほぼ20年が経っていたにもかかわらず、米国で広く報道された。

ノート:

1.新世界、1918年1月5日。

2.ジャパン・レビュー、 1920年10月。

3. 姉歯が内田に宛てた1920年2月11日付書簡、外務省外交史料館1-3-1-1_49-001。

4.イブニング・ミズーリアン、 1917年5月20日。

5.北米毎日、1997年9月4日、1920年5月7日報告、外務省外交史料館1-3-1-1_49-001。

6. 領事報告 外務省外交史料館 1-3-1-1_49-001、日付なし。

7. 桑島領事報告書、1920年11月、外務省外交史料館1-3-1-1_49-001。

8. 領事報告書、外務省外交史料館1-3-1-1_49-001、日付なし。

9. 桑島領事報告 1920年12月13日 外務省外交史料館 1-3-1-1_49-001。

10.北米毎日、1997年9月4日。

11.デイリー・マルーン、 1921年1月11日。

12. 桑島領事報告書(大正10年6月20日付)、外務省外交史料館1-3-1-1_49-001。

13. 1922年9月20日付のカトーのグリフィス宛の手紙、ウィリアム・エリオット・グリフィス・コレクション、ラトガース大学、リール32。

14. 1930年の国勢調査。

15.シカゴ大学マガジン、 1961年11月号。

16.羅府新報、 1926年8月15日。

17.羅府新報、 1930年8月24日。

18. ワシントンの乗客とリスト 1882-1965。

19. 1930年の国勢調査。

20.大学記録、 1930年10月。

21.ミッドウェー島の医療、 1978年1月。

22.シカゴ大学マガジン、 1935年11月。

23.ブリストル・ヘラルド・クーリエ、1936年11月19日。

24. ワシントン、乗客および乗組員リスト 1882-1965。

25.デイリー・マルーン、 1941年2月5日。

26.シカゴ大学マガジン、 1961年11月。

27. 鶴見俊介『日米航船』246ページ。

28.ミッドウェイの医療、 1950年4月

29.カラマズー大学卒業生、 1950年2月。

© 2022 Takako Day