1873年5月にサンパウロで公演?

1873(明治6)年1、2月にウルグアイで公演し、翌3月には亜国ブエノス・アイレス市の(旧)コロン劇場にも出演した。なんど「Satsuma」で検索しても残念ながらブラジル国立デジタル図書館サイトでは、今のところ引っかかるものはない。

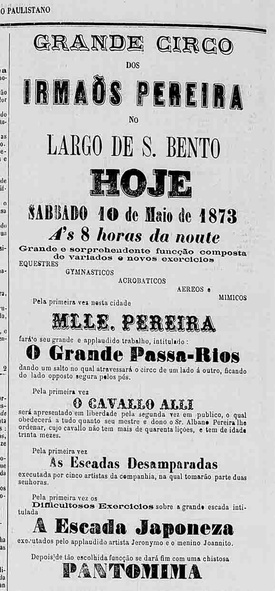

ただし、「japonesa」で調べた時、なんと『コレイオ・パウリスターノ』紙1873年5月10日付がひっかかってきた。開いてみると4面に、日本人軽業師の広告があるのを見つけた。

《初公開、大きな梯子を使った超難易度のA Escada Japoneza(日本式階段芸)executados pelo appulaudido artista Jeronymo e o menino Joannito(絶賛を受ける芸人ジェロニモとジョアニット少年による)》とある。

これはペレイラ兄弟サーカス団の公演の一部で、場所はサンパウロ市ラルゴ・サンベンド、1873年5月10日(土)夜8時からだ。なんと笠戸丸35年前にサンパウロ市セントロ区のサンベントで、日本人として初めて軽業芸を披露していたようだ。これは、日伯交流史を大きく塗り替える出来事といえる。

ウルグアイ、アルゼンチン公演と同じ年の5月に、サンパウロ市で日本人軽業師が公演している。ということは、何らかの理由でサツマ座の一部が分かれて、ブラジル公演した可能性がある。

そこで思い出したのが『アルゼンチン日本人移民史』前編20頁にあった次の記述だ。

《「サツマ」座は、その後どうなったのだろうか? 文芸人でもあった亜国日報の社長江原武に「ラ・ハポネサ村の謎」という文章があり、<この一座はブエノス・アイレスで解散したと云う説もあり、後年ペペ・ポデスターの一座にいた大日向という役者は、当然さつま一座の残党と考えられるのである>と推理している》

この説によればサツマ座はブエノス・アイレスで解散しており、その残党がサンパウロ市に流れてきて5月10日に公演した可能性がある。というか、そうでなければ、この時期にサンパウロ市で公演するのは無理だ。

もし、サツマ座がブエノス・アイレスで解散しているのであれば、当時のブラジルの新聞に「サツマ座」としての広告がないことが納得できる。バラバラになって行動し、一部がサンパウロにやって来た。そう考えるとつじつまがあってくる。

ブラジル移民史の伝説的人物、竹沢万次

ブラジル史にでてくる最初の日本人軽業師は、なんといっても竹沢万次だ。「1870年頃に自らサーカス一座を率いて、リオからアマゾナスや最南端のリオ・グランデ・ド・スル州、さらに南のウルグアイやアルゼンチンまで巡業して歩いた」と伝えられている。

いわば、正式な日本移民開始以前の〝神代の時代〟に、独自に移住して生活を築いていた伝説的な人物の一人だ。

笠戸丸の2年前、1906年にサンパウロ市サンベント街に最初の日本人商店を藤崎三郎助が開店して間もない頃、竹沢万次は移住以来、初めてなつかしい同胞を訪ねた。

でも20数年も日本語を使っていなかった竹沢万次は、「天皇陛下はまだご存命ですか?」と片言のような日本語でしゃべっただけだったと言われる。それを聞いた鈴木南樹は、《万次はさすがに武士であり、日本人である》と、後世数限りなく引用された逸話を初めて記した。

この竹沢万次と連れの少年が、広告に出てくる《芸人ジェロニモとジョアニット少年》だった可能性がある。つまり、竹沢万次らはサツマ座の一員で、ブエノス・アイレスで解散した後、ブラジル・サンパウロを目指した。

ちなみに江戸末期、日本には本当に竹沢万“治”という有名な曲コマ師がいた。この二人は同一人物なのか―という点も大いなる謎だ。

ちなみに竹沢万次に関しては、『ニッケイ新聞』に《軽業師竹沢万次の謎を追う=サーカスに見る日伯交流史》を2016年2月に27回連載した。そちらも見て欲しい。

誰がサンパウロに来ていたのかを説くカギの一つは、広告にある「日本式階段芸」だ。いったいどんな芸だったのか。

一つの可能性は、大人の芸人の足の上に立った子供が、どんどん四角い箱を自分の足元に積んでいき、上に上に上がっていくような芸だと推測される。

これは、芸筋としてはまさに竹沢万次が得意とするもの。やはり「ジェロニモ」が最初のブラジル公演の芸名かもしれない。だが決定的な証拠ではない。

とはいえ、少なくとも日本人軽業師が1873年(明治6)年に、現在のサンパウロ市東洋街のすぐ近くサンベント広場で公演していたことは確かなようだ。

奇しくも日本では、福沢諭吉が『世界国名照覧』において、地理書で初めて「ブラジル」という国名を日本人に紹介した年だ。

福沢諭吉もまさかその時に、すでに日本人が南米まで来て軽業を披露していたとは、想像もできなかったに違いない。

© 2022 Masayuki Fukasawa