寝室の窓越しに裏庭を見ると、敷設業者が暗色の新しいタイルをプールの水位線沿いに慎重に貼っていく姿が見えます。それから数日間、僕はプールの状態を確認しながらリノベーションの完成を今か今かと待つのです。そしてようやく工事が完了すると、間近で見るタイルはハッとするほど美しく、青と茶のデザインは混沌とした素晴らしいアンサンブルを生み出しています。はめ込まれたタイルは、入り組んだ唯一無二の模様を作り出しています。このデザインに組み込まれたタイルのように、すべての経験は、最終的には僕の人生の模様を形作り、設計していくのです。

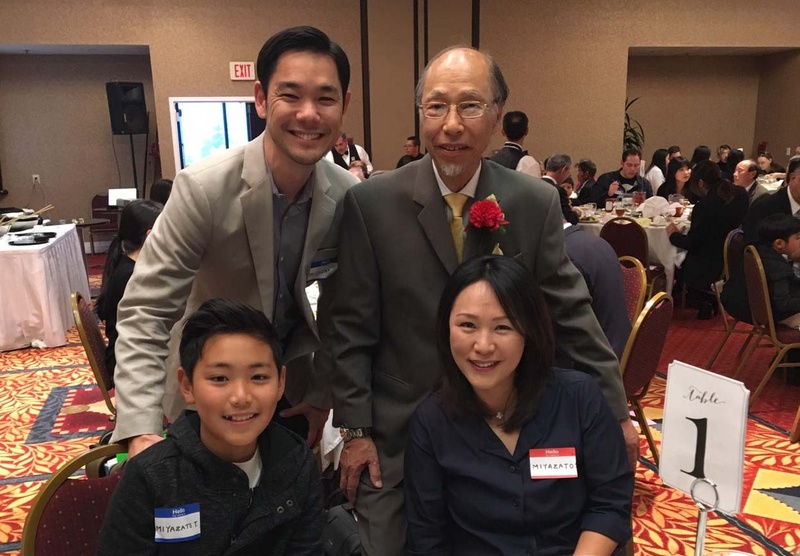

これまでの僕がさまざまな家族行事を通して築き上げてきた価値観は、父と祖父が大きな役割を果たしてきました。2人のスポーツ愛は、僕がバスケットボールやアーチェリー、水泳、テニスに挑戦しようとする気持ちにさせてくれました。僕たちは世界中を旅し、バハマ文化に触れ、毎年恒例のケベック・ウィンター・カーニバルや犬ぞりを体験し、アラスカのデナリ国立公園では野生動物の群れを見ることができました。父と祖父の起業家精神は僕に、学校や地域でリーダーシップをとる意欲を与えてくれました。

僕は、自分の心に響いた一枚のタイルを、「奉仕の精神」と名付けました。父からはさまざまな人生の教訓を与えられました。「求める前に与えることを考えなさい!」といつも念を押されるのです。言い換えるとそれは、「どうやって手を貸してもらえるだろうか」ということより、「どう役に立てるだろうか」ということです。家族の中で最年少の僕は、自然とたくさんのおもちゃや良いものを与えられて育ちました。だから僕は、父の言葉に従って行動することにいつも苦労してきました。初めは与えたり助けたりすることに気乗りしませんでしたが、父は、僕の消極的な態度を利用して、家族行事や学びの機会にしました。

カリフォルニア大学アーバイン校やフォーチュン500で知られるアーバイン市には、タナカファームというトウモロコシ畑や豊かな野菜畑、果樹園がずらりと並んだ日系アメリカ人所有の畑の楽園があります。毎年6月に行われる資金集めのイベント「ウォーク・ザ・ファーム」は、2015年から家族の伝統になりました。このイベントのテーマは希望で、マグニチュード9の東日本大震災を受けて2011年に始まり、震災で打撃を受けた農家支援のための資金集めが続けられています。毎年農道を1.5マイル歩きながら果物や野菜を試食する中で、僕の考え方は少しずつ変化していきました。地元の日系アメリカ人経営の農園が、その基盤を利用して時間とお金をかけ、日本の人々とつながる活動をしていることに感謝するようになりました。

クイーン・メリーは、ロングビーチに停泊する象徴的な遠洋定期船として世界中に知られています。僕の中では、クイーン・メリーが象徴しているのは祖母レイコ・ミヤザトが生きた輝かしい人生の優雅さと美です。「ウォーク・トゥ・エンド・アルツハイマー(アルツハイマー病を終わらせるための行進)」は、毎年ロングビーチで行われている資金集めのイベントで、僕の家族は、祖母がアルツハイマー病の合併症で亡くなった2016年から参加しています。海岸線沿いを2.5マイル歩くことで、僕の家族は祖母の素晴らしい思い出とつながるのです。僕たちは毎年クイーン・メリーの前で足を止め、家族写真を撮っています。

このイベントは、祖父や父が、日系コミュニティにあるアルツハイマー病や精神疾患に対する文化的な恥の意識を解消しようとする中で直面してきた困難を思い出させてくれるので、僕にとっては学びの機会でもあります。祖母に関する僕の唯一の記憶は、一緒に遊ぶことがどんなに楽しかったかということなので、僕は家族の苦悩に気付いていませんでした。今では僕も成長し、他人がどう思うかを恥ずかしく思ってはいけないこと、どんなに困難な状況でも同じ道を歩む人々と経験を共有する勇気を持たなければならないことを家族は教えてくれました。

その教訓を実行に移すため、僕は「ウォーク・トゥ・エンド・アルツハイマー」を通してアルツハイマー病の理解促進と資金集めのための「チーム・トロイ」という自分のチームの活動を2年前に始めました。また、ロサンゼルス郡の日系人コミュニティなどに対する無料支援サービスについての認識を広げるため、アルツハイマー・ロサンゼルスのソーシャルメディア大使にもなりました。

僕は幼少の頃から第二次世界大戦に魅了され、数えきれないほどの戦争関連の本を読み、戦艦や戦闘機に畏敬の念を抱いてきました。皮肉なことに父は、ゴー・フォー・ブローク全米教育センター(GFBNEC)のサポーター兼ボランティアを務めています。GFBNECは、日系二世の退役軍人の遺産や第二次世界大戦での彼らの経験を共有するという使命を持ち続けています。父は、二世の退役軍人が戦争で経験したことについて、とてもたくさんの話をしてくれました。そして彼らに敬意を払い、称えるよういつも教えられました。

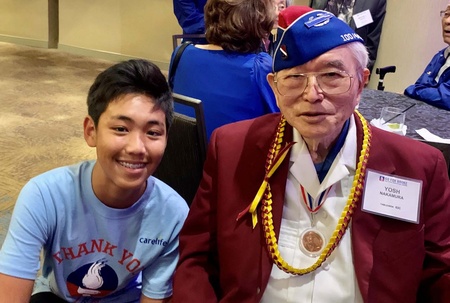

父の影響で僕は、2019年には父に同行し、幸運にも毎年恒例のGFBNEC夕食会(アロハ・ディナー)で退役軍人の送迎を行いました。車いすを押して、イベントの前後に彼らと話をしました。その後僕はGFBNECでボランティアを始め、第二次世界大戦に出兵した退役軍人のインタビューの文字起こしを手伝いました。彼らの視点で語られる話には目を開かされました。第二次世界大戦で第100歩兵大隊の兵士だった退役軍人ドン・ミヤダさんは、夜間に急こう配の崖を音を立てることなく登り、イタリア北部にドイツが築いたゴシック・ラインを突破したという危険な任務について語っていました。結果的にそれがドイツ軍の降伏につながったのです。

「奉仕の精神」について思いを巡らすとき、第二次世界大戦に出兵した日系二世の勇気ある退役軍人がこの国のために行った究極の奉仕について考えずにはいられません。日系アメリカ人は強制収容所に収容され、“敵性外国人”の烙印を押されましたが、米国市民として忠誠を示すためにおよそ33,000人の日系アメリカ人が米軍に従軍しました。彼らの勇敢な行動は、日系アメリカ人だけでなく他のアジア系アメリカ人に対する差別の解消につながりました。父がいつも「求める前に与えることを考えなさい」と言うように、勇敢な二世の人々は、僕が常に教えられていることを、もっとずっと壮大なスケールで無視無欲で実行しました。

僕はまだ、長く曲がりくねった道にタイルをつなぐ旅の道半ばにあります。コミュニティ支援のために時間を使いながら、一つ一つの体験を大切にし、家族の行事を続けていきたいと思います。

© 2021 Troy Miyazato