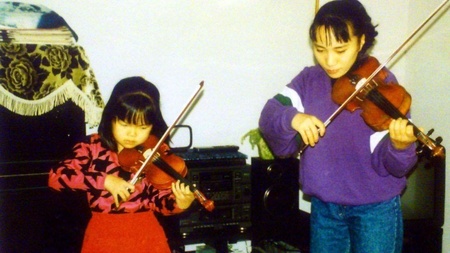

渡辺りえが世界的に著名なバイオリニスト、黒沼ユリ子氏に出会ったのは彼女がまだ5歳の時だった。当時、黒沼氏はソリストとして世界各地の交響楽団と共演し、コンサートツアーで祖国、日本も訪れていた。その黒沼氏がチェコフィルとの共演で山口市を訪れた時、幼くもバイオリンを弾いていたりえが、花束ガールとしてコンサートでソリストに花束を渡す大役を仰せつかったのだ。

この時、彼女は幸運にも黒沼氏に演奏を聴いてもらえる機会を与えられた。名バイオリニストは幼い少女の演奏に大層感心した様子で、頭を撫でながら「こんなに小さいのにとても上手に弾いているわね。」と言って小さな人形をプレゼントしてくれた。それはメキシコから遥々持って来られたトウモロコシの葉で丁寧に作られたハンドメイドの女の子の人形だった。これがりえの黒沼氏と遠く離れた国であるメキシコとの最初の出会いである。そしてこの出来事こそがその後、彼女の人生を大きく変えるきっかけとなったのだ。

当時、黒沼氏はメキシコ在住であった。彼女はチェコ共和国のプラハ音楽院にて音楽留学をした経歴をもつが、その時代に知り合った、後に夫となる彼はメキシコ人で優秀な文化人類学の留学生であった。彼女は留学後、1962年より夫の生まれ故郷であるメキシコに移住したのだった。その後、黒沼氏はバイオリニストとしての実績と長年の経験を生かし、1980年に子供達にバイオリンを教える音楽院、アカデミア・ユリコ・クロヌマをメキシコ市のコヨアカン地区に開校した。

1986年、当時17歳だったりえは単身でメキシコへ旅立った。彼女は夢にまで見たメキシコにAFS (American Field Service)の交換留学生として一年間、留学したのだった。目的は他でもない、アカデミアに入学し、黒沼ユリ子氏の下でバイオリンの研鑽を積むこととスペイン語の語学留学だ(ったはずだった)。彼女はメキシコ人の家庭にホームステイし、現地の高校に通ったまでは良かったが、そこで若い子が使う流行り言葉や下町の運転手達が使うスラングなど、いわゆるおまけ付きスペイン語まで習ってしまったのだ。

りえは一年のメキシコでの高校留学を終えて一旦、日本に戻り高校を卒業した。

ちょうど進学先を迷っていた時に黒沼氏から、さらなる留学の誘いを受け、再度メキシコに渡った。今度は先生の下で見習いとしてアカデミアの生徒に教えながら、ソリストに必要なバイオリンの技術と演奏解釈の指導を受けた。

1989年、りえはバイオリニストになるべく、さらなる勉強を続けようとニューヨークに渡った。そして世界で名の知れたジュリアード音楽院での留学を経て、ウェスタン・イリノイ大学を優秀賞で卒業した。これらの優れた学校で音楽教育を受け、将来バイオリニストとしてやって行ける高度な技術も得たかのように見えた。けれどもその反面、個人主義が良きとされ、競争のみが成功への道であるという環境の中で、彼女は自分の心が空虚となり、内面の深い孤独と過度なストレスに健康が損なわれ始めていることに気がついたのだ。

この様な状況を経て、彼女は日本に戻る決意をした。バイオリニストとして成長を続けながらも長年かけて学んだ知識と経験を周りの人たちに分かち合うことの出来る、自分に合ったより良い環境を探そうと。こうして彼女は実家のある徳島県の鳴門教育大学大学院に入学することを決めたのだった。そこでは民俗音楽学とバイオリンに関する音楽教育を専攻した。彼女はメキシコ、サカテカス州出身の作曲家「マヌエルM. ポンセの研究〜後期の室内楽作品を中心として〜」を修士論文として発表し、大学院音楽コースを修了した。その時より、りえは音楽教育者として子供たちにバイオリンを教える傍ら、徳島県の四国大学においても後進の指導に力を注いだ。

りえは大学の講師として、また子供たちと日々を共にする教師としての仕事に充実していた。けれども心のどこかにはいつもメキシコの存在があり、メキシコには自分だからこそ出来る、何か人のために役立てることがあるのでは、という思いに行き着いたのだった。こうして2000年、彼女は再びこのメキシコに戻り、米国や日本で学んだことをアカデミア・ユリコ・クロヌマやチアパス科学芸術大学音楽学部(Universidad deCiencias y Artes de Chiapas)の生徒たちに休む暇も惜しんで伝え始めた。同時に演奏活動においても、以前ソリストとしてデビューを果たしたネサウアルコヨトルホールを始め、国内の様々なホールでコンサートを開催した。

その後、りえはカナダのトロントに移住したが、ここでもバイオリニストと同時に教師としても培われた能力が認められ、ナイアガラ国際音楽スクール講師や奏者としては室内楽や交響楽団において活躍するようになっていた。カナダに移住した後もチアパス科学芸術大学で教えるため、二カ月に一度の割合でチアパスに通っていたが、今後のキャリアにおいて選択を強いられる時がやって来た。プロのバイオリニストとしてやって行く上でのハードなスケジュールと義務の中、果たして自分の私生活をもバランス良く維持することができるのかという疑問が湧き上がって来たのだ。その時に彼女が住んでいた世界は、人よりも秀でるためには競争で勝たねばならなく、自分が習得したものはまるで宝のように誰にも見られないように隠すしか方法がないかのように見える世界だった。彼女はそこにいることに再びジレンマを感じた。この状況は彼女の健康状態を蝕み、ついには一時的な失明まで起こし、コンサートで楽譜の音符が全く見えなくなってしまうにまで至った。この状況に立ち向かうにあたって、りえは周りをあっと驚かせる決断をしたのだった。

彼女が求める音楽とは、自分の内面に存在する真実に近づくための大事な手段の一つであった。彼女はこの強い信念のもとにカナダでのバイオリニストとしてのキャリアに完全に別れを告げ、チアパス州へ旅立った。彼女はチアパスに永住し、村々に古くから伝わる伝統音楽を活性化させるプロジェクトを支援すること、そしてその一環として先住民の子供たちにバイオリンを教えることを決意したのだ。こうして彼女は2007年より、マヤ系ツォツィル族のロックグループ「サク・セブル(Sak Tzevul)」のメンバーとして活動することになる。

「サク・セブル」とはマヤ系ツォツィル語で稲妻を意味するが、彼女は彼らとの演奏活動を通してバイオリン演奏における新しい可能性を見出だすことが出来た。そしてそれがチアパスの先住民族の村をより深く理解できるきっかけとなったのだ。

グループはメキシコ国内でのコンサートツアーを始め、国外においても2010年、シカゴの国立メキシコ芸術博物館でのコンサートを皮切りに米国、ロシア、日本においても東京、大阪や徳島などでツアーを行なった。

2014年から2020年まで、りえはとても重要な二つの先住民族支援プロジェクトに参加している。その一つはオアハカ、ミステカ族の民族音楽団パサトーノオーケストラ(Orquesta mixteca Pasatono)のプロジェクトである。このオーケストラメンバーの一部は講師も兼ねているが、りえは彼らと共にオアハカ州のテソアトラン村(Tezoatlan de Segura y Luna)、海岸地方のジャノ・グランデ村(Llano Grande la Banda) 、その他の村々で子供たち対象の音楽講習会にバイオリン講師として参加した。彼女はルベン・ルエンガス氏率いるこのオーケストラのメンバーとしてニューヨーク市やワシントンD.C.でのコンサートツアーにも参加している。

もう一つは、オアハカの先住民族の村で民族音楽のリーダー育成を目指す「アウトモデロ(Automodelo para las músicas de la tradición oral en Oaxaca)」プロジェクトである。このプロジェクトはオアハカ州エトラにあるサン・アグスティン芸術センター(Centro de las Artes de San Agustín)の協力を得て実現したもので、受講生はオアハカ州のミヘ族、ミステカ族やその他の村々から選抜された伝統音楽に携わる青少年たちが対象である。その目的は彼らが将来教師となり独自の村の伝統音楽を次世代に伝える手助けをすることだ。

去る2019年、徳島県において尺八(日本の伝統和楽器である竹製の笛)の師匠、山上明山氏と共に日墨伝統音楽交流コンサートツアーを開催した。このツアーでアウトモデロの生徒6名、教師とスタッフの計13名がオアハカより来県し、邦楽に携わる青少年との音楽交流が実現した。コンサートではオアハカの遺産とも言える伝統音楽を披露し、日本の子供たちとの交流を通して両国の音楽に触れ、将来村の良きリーダーとなるための貴重な体験をすることが出来た。

こうして長い年月をかけて、渡辺りえはメキシコの南東に住む先住民族の暮らしや彼らの多種多様で奥深い文化に一歩一歩、歩み寄ったのだった。その歴史はこれまで否定され、隠されて来たゆえにメキシコの考古学者、ギジェルモ・ボンフィル(Guillermo Bonfil)はそれを「深層のメキシコ(México Profundo)」と呼んだ。それぞれの村の歴史を型作る糸が、さらに巨大な文明を織り成している。彼女はそれを理解する糸口を見つけることが出来た。日本人移民である彼女は、音楽とバイオリンを通して、今や自分もその一部を成しているこの「深層のメキシコ」の真価を見い出したのだ。

© 2020 Sergio Hernández Galindo