私が「ノンキ」(おばあちゃんが冗談でそう呼んでいる)状態に入り、現在の時間と空間から抜け出すと、自分の取るに足らない部分についてよく考えてしまいます。私は、自分の嫌いな部分について自意識過剰に考えます。現在、それは、数週間前にノンキペルソナに入り、90度の暑い太陽の下に長時間横たわった後にひどい日焼けをして、脚の後ろの皮膚が剥がれ落ちていることです。

しかし、たいていの場合、私はやや厚手で全体的にヘルメット型の髪型を固定している毛先をいじったり、より細く「ウェーブのかかった」ベビーヘアの束を指に通したりしています。髪を掻いたり、くるくる回したり、振ったり、引っ張ったり、編んだり、もみほぐしたりします。ブラッシングについては何も触れていないことにお気づきかもしれません(あるいは、それは私の祖母と母だけかもしれません)。ブラッシングは、髪の状態を考えるときにほとんどの人が最初に考えることだと思います。私の元バスケットボールのチームメイトは、試合後に髪を「ブラッシング」しないと「汗でひどい状態」になってしまうとよく愚痴っていましたが、どういうわけか私はそのような櫛通しへの執着から逃れることができました。

私が髪をブラッシングすることを嫌うのは、写真撮影の日にひどい髪型にされたことが何度かトラウマになっているからかもしれません。ボランティアのお母さんたちが私のぼさぼさの寝癖を力強く、頭皮を焼くような力で櫛でとかし、ボリュームのある縮れ毛に仕上げてくれたので、カメラマンが立ち止まって「あなたは何の民族ですか?」と尋ねたこともありました。私の長々とした話はさておき、髪は誰にとってもアイデンティティーの重要な一部です。髪は容姿や自己イメージ、身体に限定されるものではなく、民族的構成、文化的背景、そしてもちろん性格の一部なのです。私は自分の髪の文化的意味を必ずしもうまく探究できているわけではありませんが(「日本」や「中国」の髪の伝統/文化を Google で検索してがっかりしたり、時々不気味な思いをしたりしたことは別として)、髪は間違いなく私自身のやや複雑な文化的背景に結びついており、私の自己意識に永久に結びついていると言えます。

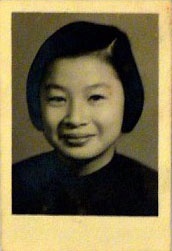

髪に関する私の最も古い記憶のいくつかは、実際の物語に根ざしているのではなく、普通のアジア人の子供としての日常生活の断片です。私はほぼ毎食、中国人と日本人の祖母から、海苔や「菜の花」を食べなさい、と非常に厳しく、完全に真剣に命令されました。「美しい」肌と「光沢のある」「黒い」「太い」「さまざまな類義語を挿入」した髪が欲しかったら、と。正直に言うと、これはすべての子供が横柄なアジア人の祖母から経験することなのか、それとも私だけがこのような経験をしているのかはわかりません。私の兄弟は間違いなく同じ扱いを受けなかったからです。実際、そのような注意が排他的であったことを示す証拠がいくつかあります。母が一度私の髪に手を通し、私の髪が前よりも太くなったことをとても嬉しく思うと言ったとき、私は祖母がチンゲン菜をたくさん料理してくれたおかげだと答えました。

一方、私の母は、前述の望ましい髪質を得るために、大量のワカメや菜花を無理やり食べさせる必要はなかった。母の太く長い髪は常に安定したペースで伸びていたようで、1、2年に1回、硬くて真っ黒な(白髪になることもあったが)12インチの髪をLocks of Loveに寄付することができ、後に私もその習慣に参加することになった。

私がいつも髪を編んでいるのと同じ醜いフレンチブレイドで母の髪を編もうとしたが、すぐに力尽きて、私の弱くて短い指から簡単に滑り落ちてしまうはぐれた毛束や太い毛束を掴むことができず、完全に失敗したことをはっきり覚えている。重い毛束は必然的に私の哀れな小さなブレイドの曲がりくねった形状からまっすぐになり、時にはまっすぐ、時には自然なカール状態に戻るのだった。私は、この特定の髪質、容赦なく逆立ちながらも鈍く揺れ動く種は、紛れもなく日本人の髪質だと感じている。これは、特定の髪質、色、またはタイプが決定的に日本人的であるという意味ではなく(Google 検索の結果としてこれらすべてのカテゴリが多岐にわたることがそれを証明している)、この髪、私の母の髪は、常に明らかに日本人的だったということだ。

もちろん、私の母が、この関連性を強調する他のいくつかの顕著な日本人的特徴を持っているという事実によって、このことは確固たるものになるかもしれない。母は、日焼けではなくブロンズ色の美しい金色の肌、太いが自然な形の眉毛、高く尖った鼻、優雅に細い指を誇っているが、これらはすべて、明らかに中国人のように見える(そして遺伝的にも中国人である)私の父と結婚したときに、遺伝子プールから完全に消去された。しかし、私の民族的毛包の予感は、最近の私の質問「あなたの髪は誰から受け継いだの?」に対する母の答え、「もちろん、おばあちゃんよ!」によってしっかりと裏付けられている。だとすると、彼女の髪は日本人の髪に違いない。なぜなら、私の祖母は、私が今まで出会ったアメリカや日本に住む日本人の中で最も頑固な日本人であることは疑いようがなく、彼女が自分の国、人々、文化に対する同じ揺るぎない忠誠心を髪の毛一本一本に抱いていたとしても不思議ではないからだ(それは明らかに、いやいやながらではないにしても、私の母に受け継がれたものだが、私の髪には浸透しきれなかったものだ)。

髪は、昔も今も母と私の頻繁な会話の話題であり、たいていは、私が自分の髪がそれほど濃くなく、もじゃもじゃでボリュームがあることに不満を言い、母が私の「モンク」に腹を立てたことから始まる。しかし、たいていは、明らかに中国人である私の父が、私の「完璧ではない」髪の責任を全面的に負っているという点で私たちは一致している(ただし、時々私は、母が父を選んだのだから、厳密に言えば母が責任を負っていると付け加えたい)。

「完璧ではない」髪とはどんな髪かと聞かれるかもしれません。確かに、全然悪くはありません。実際、髪の基準からするとかなり良いです。髪はゴワゴワしていますが、扱いにくいわけではなく、太いですが干し草のようではなく、朝のシャワーや濡れた髪で寝た夜の影響で、わずかにウェーブが残っています。髪は細くなっていますが、父の髪の茶色がかった色とは対照的に、母の真っ黒な色を保っています。

私の髪は、たぶん大丈夫。ただ、母親の髪を崇拝しすぎる厳しい自己批判者にとっては、「完璧ではない」だけ。髪は特に早く伸びてかなり長いので、バスケットボールのチームメイトやチームメイトの母親から、髪が腰まで伸びたら(ハラウに入るのに必要な長さだと思う)、フラダンスチームに入るように何度も頼まれた。そのたびに、近所のスーパーカットのアルメニア人女性に、13インチくらいにバッサリ切られて、慌てて応えたものだ。どんなに髪が長くなっても、恐ろしいフラダンスからもたらされると言われる限りない痛みと苦しみにはかないません、と申し上げてもいいでしょうか。

しかし、私の髪は、海苔を巻く祖母を非常に困惑させることになるが、全体的に真っ黒な色を保っているわけではない。髪が伸びるにつれて、髪は薄茶色に明るくなり、奇妙にカーブした私の髪質を際立たせた。そのため、私たちの細い枝毛と黒い頭皮を比べて、誰の髪が一番明るいかを競うチームメイトの競争になると、私は立派なライバルだった。

しかし、注目すべきは、私たちの髪の毛はそれぞれ異なっていたということです。ある人は、波打つ明るい茶色に、きらきらと光る金色の糸が何本か混じっていたり、真っ黒で、きつくカールしていたり、あるいは、お決まりの細くて光沢のある真っ直ぐな髪をしていたり、カリフォルニアやハワイで最も一般的に見られる日本人の混血の野生のジャングルで見られるさまざまな種類の髪の毛の寄せ集めだったりしました。

つまり、私たち一人ひとりは、自分のルーツを独自に反映していた。私たちの「完璧とは言えない」髪は、他の誰とも違う。特に、私たちの髪型の遺伝的構成に寄与したと思われる両親の髪とは違っていた。私たちの髪は、「日本人の髪」のようには見えなかった。それが Google や、私のような自惚れ屋の 19 歳の若者にとって何を意味するにせよ。それは私たちの髪だった。私たち自身の期待、理想化された、時には間違って否定的な母親、海苔とチョイチョイを装備した祖母、遠い曽祖母、そしておそらく私たちの父親も、まさに私たちの髪が混ざり合ったものだった。

私の民族性について、そしてそれが今日の米国のかなり熱く、完全に誤解されている人種環境の文脈で何を意味するかについて、私には答えのない疑問がたくさんあります。そして、私の遺伝子構成の特定の部分に対する根深い恨みがあることは確かです。それは簡単に言えば、私が誰であるか、そして人々が私の民族とそれぞれの国をどのように認識しているかについての私の不安を露呈しています。しかし、今のところは、お尻がひどく焼けるような日焼けの後遺症に対処し、明日の髪型をどうするかを考えなければならないと思います。

© 2018 Dani Yang