75年前のいまごろ、アメリカの太平洋岸地域に住む日本人・日系人は、前年末の日米開戦によって、強制的に立ち退きを命ぜられ、全米10ヵ所に設けられた収容所へと送られることになった。

昨今のトランプ大統領による大統領令が、イスラム教徒の多い特定の国を対象にした入国制限を意図したことは、のちに恥ずべき歴史と評価された75年前の日系人収容政策を今思い起こさせ、日系人社会からも反発が起きている。

戦前から戦後にかけて日系人が経験した出来事については、文学上のテーマとして多くの日系アメリカ人によって取り上げられてきた。とくに収容所に関連するものは「収容所文学」とも呼ばれてきた。

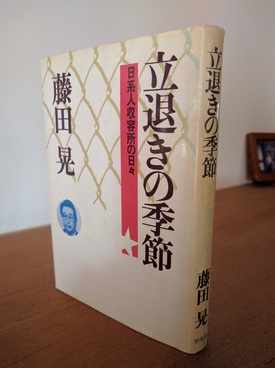

それらはほとんど、二世、三世によって書かれた英語の小説である。しかし、『立退きの季節』(1984年、平凡社)の著者、藤田晃は、自らの体験をもとに日本語で書いている。二世の藤田は、一度日本で教育を受けたいわゆる帰米(キベイ)であり、戦後ロサンゼルスの「南加文芸」という文芸サークルで執筆活動をつづけてきた。

二世、そして三世ともなれば日本語を理解する人はほとんどいなくなり、当然日系アメリカ人でありながら、日本語で日系アメリカ社会を描くという創作は、限られた人たちの手によるしかなく、やがてなくなっていく運命にあった。

体験した事実は同じでも、英語で書かれたものが日本語に翻訳された作品と、最初から日本語で書かれた作品では、日本人が読めば明らかに違うのがわかる。また、収容所では、一世と二世がいたわけで、移民といっても日本人である一世と、アメリカ生まれの二世ではものの見方が違ったのは容易に想像がつく。それを日本語で表わすか、英語で表わすかはさらに大きな違いとなるだろう。その点からして、体験者による日本語の記録としても『立退きの季節』は興味深い。

主人公の勇(いさむ)は、キベイ二世で、カリフォルニアで一世の父親と二人で農業を営んでいた。戦争がはじまり父は親日派と思われ逮捕され収容所へ送られる。農地を処分し勇もやがてアリゾナのポストン収容所へ入る。

著者はあとがきで、「立退き前の日本人農家の混乱と立退き当日の状況を半記録風に描き、収容所内に於ける日本人同士のさまざまな葛藤と共に、収容所の日常に生まれた安逸な生き方にも目を向けてみた」と書いている。

もっとも印象的なのは、収容された日系人・日本人たちの亀裂・対立であり、そこに巻き込まれた勇のやるせない思いだ。親日的なキベイ二世らが、「一世情報局」という看板を掲げ、収容所の管理局の告示や新聞記事を翻訳してみんなに配布する二世たちをアメリカ寄りだと批判し「犬」と呼び、そのリーダー格が暴行を受ける。彼を手伝っていた勇もまた「犬」と疑われる。

アメリカ市民でもあるが日本への愛着のあるキベイの若者たちは、戦争が起き収容所に入れられたことで、よりアメリカへの反発を抱き、アメリカに順応していこうと見える同じ二世に対し敵愾心を抱く。彼らのねじれた心情を嫌悪しながらも勇は、もし戦争がなければキベイもまた、仕方ないと思いつつアメリカ軍に従軍したのではないかと同情もする。

成長期を送った日本という国は全体主義国家となり、勇はキベイとしてアメリカという自由と民主主義の国に戻ってきたはずだった。しかし、アメリカ市民にもかかわらず収容所に入れられ彼もまた裏切られたと感じる。

著者自身の心情でもあろう勇の胸の内はこう表わされる。

「彼は人道主義と理想主義の谷間に限りない人間の欲望と矛盾に満ちた現実を瞥見して、再び嘔吐で胃の腑を空っぽにしていしまい、激しい眩暈に襲われ、足元をすくわれた。」

「彼は身を委ねるべき国の存在を完全に失った。愛国の名の下に行われる行為の裏に隠れた偽善の翳に気がつくと、国と共に頼るべき自己をも否定した。」

いったい何が正義なのかと勇は問う。志願兵を募るために収容されている者たちに対して行われた忠誠を問う二つの重要な質問に対して、勇は思う。

「日系市民も日本人も、子孫の将来を考え、築いてきた財産を失ってキャンプに入ったのに、まだその忠誠を疑い、忠誠登録を一世や女たちにも強要してくる。」

結局勇は、「No」、「No」と答えるしかなかった。つまり”ノーノー・ボーイ”となるしかなかった。この勇の心情は、ジョン・オカダの『ノー・ノー・ボーイ』の主人公、イチローの苦悩と重なってみえる。

人の心は弱く、他者に抱く敵意、差別、偏見という暗い面が、戦時という異常事態下で膨らむ。その弱さをあぶりだす国家というものの横暴な力、その誤った行使である戦争というものへの怒りが感じられるところも、ジョン・オカダの作に通じている。

* * * * *

藤田晃は、1920(大正9)年カリフォルニア生まれ。22年に静岡県清水市(当時)の祖父母の下に送られ養育される。早稲田大学を中退後アメリカに帰る。開戦後ポストン収容所からツールレイク収容所に入り、そこで同人誌「鉄柵」に執筆。最後はクリスタルシティ収容所に行く。戦後57年にアメリカ市民権を回復、65年に「南加文芸」同人となる。作品に「農地の光景」(れんが書房新社)などがある。

(敬称略)

© 2017 Ryusuke Kawai