1980 年代初頭のある日、日本人の母が私と妹をインターナショナル ディストリクトのギフト ショップに連れて行ってくれました。そこで働いている中年の日系アメリカ人男性が私たちのほうをちらっと見た後、無関心な様子で背を向けました。彼のボディ ランゲージは、私たちの接客を嫌がっているようでした。私が母を見ると、一言も発することなく、母は「彼は私のこととは違うのよ」と言いました。

それから、彼女は私たち二人の黒人の娘を指差しながら、たどたどしい英語でこう宣言しました。「彼は私があなたたち二人を産んだのを見たのよ。私が戦争花嫁だってことも知っているのよ。」

母が以前にもそのフレーズを使うのを聞いたことがあるが、母がそう呼ばれることを誇りに思うような言葉ではないことはわかっていた。そこに立って考えてみると、母が日系アメリカ人の男性は、母が明らかに自分とは異なる人種、おそらくは米兵と結婚したことを気に入らないのだ、という意味だと気づいた。しかし皮肉なことに、その男性は日本に住んでいなかった。あの国の日本人は、アメリカに住んでいる彼を、母が日本人以外の人と結婚したことを裏切り者だと考えていたのと同じくらい考えていたのではないか。あるいは、母国を離れても同じ民族の人と結婚した場合は違うのかもしれない。1980年代のあの事件から数十年、私はこうした考えと格闘してきた。

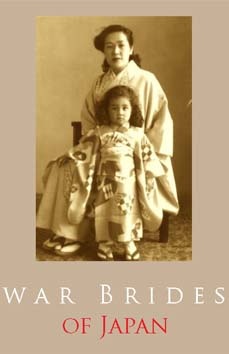

私の母のような日本人「戦争花嫁」、つまりアメリカ軍人と結婚した女性たちの場合、彼女たちは外国人と結婚しただけでなく、国を離れたことでも罪を犯した。かつての敵と結婚したことを一部の日本人から不忠とみなされたが、日本人ではないアメリカ人と結婚したことを一部の日系アメリカ人から不忠とみなされた。これは私のドキュメンタリー「日本の戦争花嫁」で取り上げる複雑な問題だ。私はまた、「売春婦」と誤ってしばしば同義語として使われる「戦争花嫁」という言葉に付随する汚名をなくしたい。

第二次世界大戦後の連合軍による日本占領期間中、米軍は国内最大の雇用主となった。インフラを破壊した壊滅的な爆撃により、食糧、住宅、輸送手段の不足が生じた。しかし、さらに大きな打撃となったのは、200万人を超える日本人男性の死だった。多くの女性と同様、私の母も働かなければならなかった。陸軍基地に雇われた母は、アメリカ兵にサンドイッチを作って売ることを教えられた。さらに嬉しいことに、上司である軍曹は、お腹を空かせた家族や近所の人に食べさせるために、残り物を持ち帰ることを許可してくれた。アメリカ人が日本人を尊敬する雰囲気は、統合参謀本部の命令で、マッカーサー元帥によって実行された。

日本人の中には、友好的な占領者たちと交流するうちに、関係が発展し始めた人もいた。そして、主な稼ぎ手として、日本人女性は解放されたと感じたに違いない。下駄を脱ぎ捨て、アメリカ人が持ってきたハイヒールとナイロンストッキングを履いたのだ。フェミニストの原型のように、彼女たちは着物を脱ぎ捨て、幅広のプードルスカートを履き、タバコを吸い始め、かつての敵と付き合い始めた。

さらに重要なのは、日本の「戦争花嫁」が意図せずして新法の制定に貢献したことだ。軍人の夫たちは妻を米国に呼び戻したいと考えたため、1945年に戦争花嫁法が制定され、アジア人の米国入国を禁じていた1924年の移民法が覆された。気づかないうちに、日本の「戦争花嫁」は、時を経て約1200万人のアジア人が米国に移住することを可能にする新たな法律の導入に貢献した。

かつての敵を許し結婚することで、日本の「戦争花嫁」たちは愛が戦争と憎しみを超越する力を持っていることも証明した。本当に注目すべきは、ほとんどの「戦争花嫁」が黒人か白人の男性と結婚したことだ。まれな例外は、バイリンガルのスキルを買われて日本に駐留していた日系アメリカ人の諜報員と結婚した「戦争花嫁」だった。とはいえ、ほとんどの「戦争花嫁」は異人種間の結婚をし、混血児を出産した。

彼女たちはアメリカに一度も行ったことがなかったため、当時蔓延していたあからさまな人種差別、ジム・クロウ法、外国人嫌悪に対して準備ができていなかった。実際、ほとんどの人は大統領令9066号や日系アメリカ人が強制収容所に入れられた経緯について何も知らなかった。意図せずして、「戦争花嫁」は、収容された日系アメリカ人が日本文化の一部を破壊せざるを得なかったときに、日本文化を受け入れ続けることで、日本文化の存続を助けた。

1967年のラヴィング対バージニア州裁判まで、16州では白人が白人以外の人と結婚することは違法だった。反日感情が国中に広がる中、民間地区に住む「戦争花嫁」たちは弱い立場に置かれ、しばしば暴言を浴びせられ、発言権がないにもかかわらず戦争を始めたと非難されることもあった。軍事基地に住む人々は、近隣に住む他の「戦争花嫁」たちとの友情を楽しんでいたため、状況はより良好だった。

特に注目すべきは、ほとんどの「戦争花嫁」がいかに多くの苦難に耐えたかということだ。外国人と結婚したために日本の家族から勘当され、外国人であるという理由でアメリカ人の義理の家族からも拒絶された人もいる。何週間も船で航海し、近親者の支援もなく見知らぬ国に到着した彼女たちは、文化や言語の壁を乗り越え、同化して受け入れられることを願って混血の子供を育てなければならなかった。

最初の「戦争花嫁」は 1947 年に記録されました。大部分は 1952 年に到着しましたが、1965 年までにアメリカの GI と結婚した人は誰でもこのカテゴリに含まれていました。当時は飛行機での移動は珍しく、長距離電話は高額で、「戦争花嫁」は手紙を書いて日本にいる家族と連絡を取り合っていました。

8月には、カメラマンと私が3州の6都市を訪れ、歴史家、戦争花嫁2人、そして成人した子供たちを含む8人の参加者にインタビューする予定です。現在、機材と旅費のための資金集めを行っています。「戦争花嫁」たちは80代半ばに差し掛かっているので、今こそ彼女たちの物語を記録することが不可欠です。世界は、今日のアジア系アメリカ人の風景に彼女たちが果たした重要な貢献を認識する必要があります。そうすれば、1980年代初頭のギフトショップで母が我慢したような無関心な目で彼女たちを見る人がいなくなるでしょう。

以下の宛先まで現金または現物によるサービスや物資を寄付して、「日本の戦争花嫁」ドキュメンタリーの制作にご協力ください。

https://fromtheheartproductions.networkforgood.com/projects/15778-documentaries-war-brides-of-japan .

詳細については、 www.warbridesofjapan.comをご覧ください。

* この記事は、 2016 年 7 月 21 日にInternational Examiner新聞に初めて掲載されました。

© 2016 Yayoi Lena Winfrey / The International Examiner