>>その1

ナカジマ氏が新しく始めた寿司屋は、日本人の移民、特にビジネスマンにを対象にしていました。食事の内容に満足したビジネスマンは、アメリカ人の顧客を連れ、新しくかつ斬新な食事を彼らに紹介するようになりました。初めて寿司を食した人々の多くが、寿司の虜になっていきました。7席しかない「川福」のスシ・バーは、常に満席でした。

「川福」の板前、斉藤さんは、アメリカ最初の寿司職人でした。斉藤さんの奥さんがウェイトレスとしてお客さんへの応対を行いました。斉藤夫妻は、当時としては大金である3万ドルをたったの4年間で貯蓄し、日本へ帰国することを決めました。そして、その資金を元に、素敵な寿司屋を銀座にオープンしました。

6ヵ月後、「川福」の成功を見ていた「栄菊」とリトル東京の2つのレストランオーナーを務める森下さんは、金井さんにアドバイスを求めました。彼女もまた、寿司屋をオープンしたいと思っていたのです。腕のいい日本人シェフを雇うことをアドバイスされ、森下さんは19歳の板前を日本から渡米させました。

その後、さらに二人の板前が日本からアメリカへ渡りました。そのうちの1人が、「東京会館」で腕をふるっていた真下さんでした。真下さんは、ある一定の時期になるとマーケットにマグロが出回らない機関があることに気付きました。マグロがないとトロを使った太巻き寿司を作ることができなかったので、真下さんはトロの代わりにカリフォルニア産のアボカドとカニカマを巻きました。そして出来上がったのが、「カリフォルニアロール」だったのです。「意義有り!」と、伝統を重んじる寿司通は悲鳴を上げましたが、その組み合わせは、一躍人気を博しました。東海岸では真似をする者が現れ、「ニューヨークロール」なる、刻んだスモークサーモンときゅうりの千切りを巻いた寿司が登場し、クリームチーズを巻いた「フィラデルフィアロール」も出回るようになりました。寿司は、アメリカナイズされていきました。1

1968年、寿司狂の人々は、民族の壁を乗り越え、ロサンゼルスの至るところに見られるようになりました。ピコ通りに「Osho」をオープンした久保氏は、不安と興奮で膝が震えていたのではないかと想像されますが、20世紀フォックスの撮影所のすぐ隣という素晴らしい立地に店舗を構えました。30席ほどしかない店内には、映画スターなどの舌の肥えた客で常にいっぱいでした。店に、腕のいい寿司職人がもう1人必要なことは、誰の目にも明らかでした。

そして、寿司ブームが始まるタイミングに合わせたかのように、ジェームス・クラベルの小説を基にした、「将軍」という番組がNBCテレビで放映されました。5夜続いたそのメロドラマに人々は釘付けになり、アメリカと侍文化の融合に人々は夢中になりました。2

アメリカならではの、「混同」効果によって、サムライ物語と日本食は、同一視されるようになりました。当時のアメリカ人に寿司が与えた刺激は、まさに、成績の優れないスポーツ選手にとってのステロイド注射のようなものでした。ウィルシャー地域では、多くの日本人が寿司屋を開き、その人気は、サンタモニカ地域にも飛び火していきました。ウィルシャー通りは、「スシ通り」と呼ばれるようになりました。

そして、金井さんの人生で最も誇らしい瞬間が、1985年に訪れました。金井さんは、当時を思い起こし、このように語ってくれました。

「中曽根首相とレーガン大統領が、とても親しい友人関係を結びました。レーガン大統領は、首相をアメリカに招き、センチュリー・シティにある「Yamato」で首相のためのパーティを催しました。「Yamato」の寿司職人が、オードブルで寿司を振舞ったことを、私は本当に誇りに思っています。」

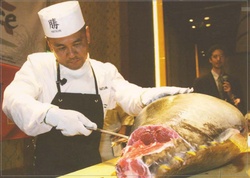

カリフォルニア・ライス・コミッションの主催で、最も優れた寿司職人を選出するコンテスト(SushiMasters Competition)が毎年行われています3。2008年(6月10日)の優勝者は、サンフランシスコの「サンラク・フォー・シーズンズ・レストラン」のトモハル・ナカムラ氏でした4。ナカムラ氏の得意とする食材を合わせた、眩いほどに美しく飾られた「盛り込みプレート」が、彼を優勝に導きました5。

上位に残ったのは、以前は「ジャパニーズ・キッチン」で腕を振るい、現在はフレズノの「サクラ茶屋」のコウジ・オガワ氏、サクラメントの「Kruレストラン」のビリー・ヌゴ氏、サンフランシスコの「キョウヤ・レストラン」のアキフサ・トナイ氏、サンディエゴの「スシ・バー・ニッポン」のタクヤ・マツダ氏、ハリウッドの「ゲイシャ・ハウス」のアン・スー氏でした6。残念ながら、リトル東京の板前はいなかったようです。

最高の寿司作りの土台となるのが、良質のお米です。カリフォルニア・ライス・コミッションは、コンテストの全段階でカリフォルニア産の中粒米が使用され、コンテストに貢献できたことを誇りに思っているそうです。

金井さんは、先見の目を持つ素晴らしい企業家として、アメリカに寿司文化を起こし、その促進に寄与してきました。また、寿司と日本酒の相性の良さに注目し、居酒屋事業への進出や優秀な日本酒ソムリエの輩出を手がけるなど、新たなビジネス分野でも成功を博しています。

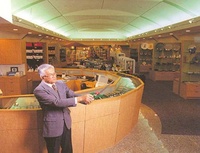

MTCのショールームは、本格的な寿司美術館です。寿司文化の全てが、内容ごとに分けられた個別のギャラリー内に陳列されています。

中でも最も現代的な物は、寿司の準備に使われるショーケース用の冷蔵庫です。大きなガラスケースの中には、カウンターに立つ板前に欠かせない砥石が並べられており、別のコーナーには手作りの見事なたらいや漆器もあります。陶磁器のコーナーには、簡素な徳利から洗練された食器類、さらには、寿司職人や給仕人の仕事着、リネンや藍染の暖簾(のれん)、招き猫やだるまといった縁起物までもが陳列されています。また、プラスチック製ではありますが、侍の甲冑一式が、他の装飾品と共にディスプレイされています。

MTCのショールームの中で、最も目を見張るのは刃物類でしょう。価格にして数百ドルから数千ドルにもなるそれらは、他では見ることの出来ない素晴らしいコレクションです。特に、直刀の輝きと品のある一品は、刀の鍛造技術は今現在でも日本が誇るべき技術であることを知らしめてくれます7。

金井さんは、自身の体験をもとに「正攻法の着想」という本を出しました。私は金井さんに、本の英訳版を出してもらえるか尋ねましたが、「君の奥さん、レイコさんに訳してもらおうか。」とはぐらかされてしまいました。

金井さんがアメリカで初めて寿司事業の展開に乗り出した頃とくらべ、今では寿司の世界は大きく変化しています。2009年現在、ノブ・マツヒサ氏(松久信幸氏)は、寿司界の大家の一人と目されており、アメリカ、メルボルン、ロンドン、香港、東京で9店舗を経営しています。彼は、「Nobu West」「Nobu: The Cook」「Nobu Now」といった3つの本を出しています。

トレバー・コーソン執筆の「The Zen of Fish」(2008年ハーパーコリンズ出版)は、寿司をもっとよく知りたいという人には読みやすい一般向けの本です。寿司に関する知識や伝統、アメリカにおける寿司の歴史が書いてあります。また、スシ・マスターのウェブサイト、www.sushimasters.comでは、様々な情報が発信され、月刊誌「Sushi & Sake」では寿司文化のみ扱われています。

アルバニアからジンバブエに至るまで、世界中の人々が、健康上の観点から寿司に注目しています8。南カリフォルニアに拠点を置くスシ・バー「サザン・ツナミ」は、北米に2,500店舗を構えています。今では地球規模で食されるようになった寿司ですが、世界中の需要に応えられるほどには、寿司専門の学校から卒業生が出ていません。

寿司職人を目指す人には、低価格で学べる短期コースもあります。ユウジ・マツモト氏によるロサンゼルスのベニス地区の「カリフォルニア・スシ・アカデミー」と、メリノールの「アンディ・マツダ・スシシェフ・インスティテュート」が、共同で講座を開設しています。日本で学ぶことも可能で、4,500ドルで5週間のコースを受講し、資格免許状を取得することができます。(専門ウェブサイト:www.sushitriner.comで、情報を集めることができます。)

見事な手腕を持つマーケティングの名手である金井さんは、2008年9月3日より意欲的な専門機関として、「スシ・インスティテュート・オブ・アメリカ」を設立しました。この専門学校が目指すのは、プロフェッショナルな職人や熱心な料理家が学び、腕を上げることのできる環境です。ロサンゼルスの843 East 4th Streetに位置し、MTCから数ブロック離れた場所にあります。寿司職人であり、多店舗を経営する「Katsuya」社長の上地勝也氏が、この新設校を率いることになりました。

全米で1万箇所を超え、毎日のように国内の何処かで寿司レストランがオープンしている中、より腕の良い職人が求められていることは明白です。上地さんは、門下生には伝統的なスタイルの寿司だけ学んでほしいと考えています。他の著名な寿司職人とは違い、上地さんは、カリフォルニアロールなどの成り上がりの創作寿司や、心得違いの寿司、またはフュージョン寿司を嫌います。

現在の寿司を取り巻く商業的環境の中で、MTCの立ち場を考えると、MTCに出来ることはたくさんあります。現在のMTCは、寿司事業に乗り出そうと考えているレストラン経営者への食材、道具、機械、装飾品の提供、寿司の知識と共に腕の確かな職人の斡旋、そして寿司を最も純粋な形に保つための協力体制を敷くことなどが可能です。このスシ・インスティテュートの開講式には、大変な数の高名な人物やビジネス関係者、そして報道陣が押しかけました。開講式は、これ以上望めないほどの大盛況となりました。

この華々しい業界において、その光が陰る日は来るのでしょうか?その可能性がないとは言えないでしょう。鈴茂器工は、寿司ロボットの開発を行い、瞬時に巻き寿司を作るロボットの開発に成功しました。好みに合わせて、海苔を外側にも内側にも巻くことができるよう工夫が施されています9。また、スイスで開発された機器も、寿司を製造し送り出す機能が付いています。

しかしながら金井さんは、寿司を握るように両手を動かしながら、「手で握った寿司に勝るものはないですよ!」と言います。

今後、寿司はどうなっていくのか。答えはあなた方の手の中にあるのでしょう。

注釈

1. http://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/new_york_roll_sushi/

2. 1980年9月15日から19日NBCで連続放映

3. 2008 Sushi Masters State Finals」と呼ばれるコンテスト。寿司職人ナカムラ氏が、「盛り込みプレート」とオリジナル巻き寿司で金メダルを取得。

4. 寿司職人ナカムラ氏は2009年、同上コンテスト拡大版の「Sushi Masters Finals East/West Challenge」で同じプレゼンテーションを行い、再び優勝。ナカムラ氏と競った料理人は、ヴァージニア州フォールスチャーチ「招き猫」のランディ・ノプラパ氏、フロリダ州マイアミビーチ「モシモシ・レストラン」のトシオ・フリハタ氏、カリフォルニア州ソウサリト「スシ・ラン」のヒュン・ミンスー氏であった。詳しくは、ウェブサイトを参照:http://www.sushimasters.com/competition.htm

「Sushi Masters Competition Series」は、2010年に終了した。

5. 「盛り込みプレート」には、海藻、葉物野菜、季節野菜、卵というシンプルな組み合わせに3種類のカリフォルニア米が使われた。

6. 「The Sacramento Bee」 2008年6月11日号より

7. 刀身が真直ぐの小ぶりの刀

8. 2008年6月21日 「Global Sushi Business」 NHK調査報告参照。http://www.nhk.or.jp/nhkworld/index.html

9. 上記NHK調査報告参照

*この記事は、イースト・サン・ガブリエル・バレー日系コミュニティセンターの月刊誌「Newsette」に2009年1月掲載されたものです。

© 2009 Edward Moreno