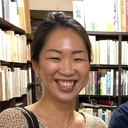

Masako Miki

Masako Miki está a cargo de las relaciones lingüísticas japonesas para el Museo Nacional Japonés Americano, donde es responsable del marketing, las relaciones públicas, la recaudación de fondos y la mejora de los servicios para los visitantes de los japoneses y las empresas japonesas. También es editor, escritor y traductor independiente. Después de graduarse de la Universidad de Waseda en 2004, trabajó como editor en Shichosha, una editorial de libros de poesía. Se mudó a los Estados Unidos en 2009. Asumió su cargo actual en febrero de 2018 después de desempeñarse como editor en jefe adjunto de la revista de información japonesa "Lighthouse" en Los Ángeles.

(Actualizado en septiembre de 2020)

Historias de Este Autor

Toshiyuki Seino—Parte 7: Sus días en JAL y su ingreso al Salón de la Fama del Judo

18 de abril de 2022 • Masako Miki

Leer la Parte 6 >> Trabajar en un aeropuerto a menudo significa que no hay fines de semana. Luego, en 1966, nació un hijo y las vidas de Toshiyuki y su esposa Midori de repente se volvieron más ocupadas. Incluso en medio de todo esto, Toshiyuki continuó practicando judo solo en el jardín cada vez que tenía tiempo. En 1967, el Campeonato Mundial se celebró en Salt Lake City y Toshiyuki, que representaba a los Estados Unidos, quedó en cuarto …

Toshiyuki Kiyono—Parte 6: Despido, empleo, matrimonio

11 de abril de 2022 • Masako Miki

Leer la Parte 5 >> Durante esta época, la vida de Toshiyuki estuvo mayoritariamente dedicada al judo, pero no fue la única. Durante su estancia de tres meses en Japón en 1960, tuvo algunos encuentros importantes. "El Kodokan estaba cerrado los fines de semana, así que decidí ir a visitar a mi prima en Kobe. En ese momento, el hermano de Midori (que luego se convirtió en mi esposa) me dijo: "Mi hermana va a ir a la escuela de …

Toshiyuki Kiyono—Parte 5: Se unió a la Fuerza Aérea de EE. UU.

4 de abril de 2022 • Masako Miki

Leer la Parte 4 >> Antes de seguir la vida de Toshiyuki después de 1959, repasemos primero la historia de la familia de Toshiyuki. Toshiyuki regresó a los Estados Unidos en 1956, pero sus padres y hermanos menores también regresaron a Los Ángeles al año siguiente, en 1957. Por esta época, la Ley de Inmigración fue revisada en 1952, permitiendo que sólo 185 personas inmigraran desde Japón por año, pero los familiares de los ciudadanos no estaban sujetos a este …

Toshiyuki Kiyono - Parte 4: Regreso a América y comienzo en el judo

28 de marzo de 2022 • Masako Miki

Leer parte 3 >> Después de un viaje de dos semanas, llegamos a San Pedro, Los Ángeles. Desde allí me recogió un coche y llegué a Denver en junio de 1956. Después de quedarse en casa de un amigo de su padre durante aproximadamente una semana, Toshiyuki se fue a vivir con un estadounidense blanco cuando era colegial. Un colegial era un tipo de ama de llaves interna en la que solían trabajar los estudiantes inmigrantes japoneses. Alquilaban una habitación …

Toshiyuki Kiyono - Parte 3: Regreso a Japón desde el lago Tule

21 de marzo de 2022 • Masako Miki

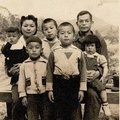

Leer Parte 2 >> A finales de 1945, la familia Seino abordó un barco Gordon con destino a Yokosuka desde Portland, Oregón, y se dirigió a Tsunuki en la prefectura de Kagoshima, la ciudad natal de sus padres. Su nueva vida en el Japón de la posguerra significaba que no tenían suficiente comida y todavía no había agua corriente en el campo, por lo que tenían que sacar agua de los pozos. Toshiyuki ahora ingresa al segundo grado en la …

Toshiyuki Kiyono - Parte 2: Del campo de concentración inferior al campo de concentración del lago Tule

14 de marzo de 2022 • Masako Miki

Leer Parte 1 >> La familia Seino compró una casa en Hawthorne justo antes de la guerra y, según se informa, operaba una granja bastante grande. Sin embargo, en 1941 estalló la Guerra del Pacífico. Al año siguiente, la familia recibió una orden de desalojo forzoso y tuvo que abandonar su casa y su granja. Después de pasar por un centro de reunión construido en el hipódromo de Santa Anita, Matsuyoshi y Fumiko, junto con Shunichi, Toshiyuki, Tatsuo y sus …

Toshiyuki Kiyono — Parte 1: La inmigración del padre y el regreso de la madre

7 de marzo de 2022 • Masako Miki

Cuando escuchas la palabra "inmigración", algunas personas pueden tener una imagen de alguien que inmigró de un país a otro. En la historia de la inmigración de cada país, las historias de las personas que se establecieron allí tienden a quedar registradas, pero las historias de las personas que van y vienen, o se mueven a través de países y regiones, y viven sus vidas, son contadas por las culturas intermedias. A veces resulta difícil verlo en el idioma. Al …

La historia de los estadounidenses de origen japonés en relación con la historia negra estadounidense—Parte 4

5 de octubre de 2020 • Masako Miki

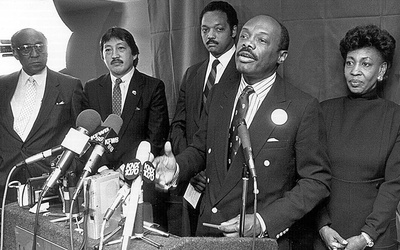

Leer la Parte 3 >> Disturbios en Los Ángeles en medio del racismo institucional Si bien los esfuerzos para rectificar la discriminación racial han logrado pocos avances, con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles y el establecimiento de compensaciones por el internamiento de estadounidenses de origen japonés, las políticas neoliberales continúan socavando a la sociedad. El racismo sistémico profundamente arraigado ha ampliado aún más las disparidades económicas entre y dentro de Razas. Casi al mismo tiempo, nuevos inmigrantes …

La historia de los estadounidenses de origen japonés en relación con la historia negra estadounidense—Parte 3

28 de septiembre de 2020 • Masako Miki

Leer Parte 2 >> Movimiento de derechos civiles y movimiento asiático-americano De hecho, en la década de 1960, la comunidad nikkei estaba experimentando problemas como el abuso de drogas entre los jóvenes y la asistencia social para los ancianos issei que no podían reconstruir sus vidas después de regresar de los campos de internamiento y vivían en la pobreza. Sin embargo, esto se consideró inexistente en la comunidad japonesa, que debería ser considerada una "minoría modelo", lo que agrava …

La historia de los estadounidenses de origen japonés en relación con la historia negra estadounidense—Parte 2

21 de septiembre de 2020 • Masako Miki

Leer Parte 1 >> De Little Tokyo a Bronzeville Cuando Japón y Estados Unidos entraron en guerra en 1941, las sospechas se dirigieron hacia los inmigrantes japoneses y los estadounidenses de origen japonés de ascendencia japonesa. Inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor, Issei, a quien se consideraba que ocupaba una posición de liderazgo en la comunidad japonesa, fue arrestado, y al año siguiente, en 1942, los aproximadamente 110.000 estadounidenses de origen japonés que vivían en la costa oeste se …